Metropolraumstudie

Metropolraumstudie

Neben der Festlegung auf acht Ausbaukorridore und dem Maßnahmenpaket für die Berliner S-Bahn umfasst das Projekt i2030 auch eine Gesamtnetzstudie für die Hauptstadtregion – die sogenannte Metropolraumstudie. Dabei werden Wechselwirkungen zwischen den Korridoren sowie regionale und überregionale Wechselwirkungen der i2030-Projekte beurteilt und bewertet.

Ausgangslage

Bis neue Infrastruktur in Betrieb genommen wird und die fertigen Fahrpläne für Bahnen und Busse stehen, wird im Vorfeld ein komplexer Planungsprozess durchlaufen, der verschiedenste Rahmenbedingungen berücksichtigt. Auf Grundlage der verkehrlichen Vorgaben der Länder Berlin und Brandenburg sowie der Bedürfnisse der Kommunen und Fahrgäste werden aufeinander abgestimmte Konzepte zum Ausbau des öffentlichen Verkehrsangebots erstellt.

In diesem Planungsprozess wird die Verkehrsnachfrage mittels Prognosen ermittelt, um das zukünftige Mobilitätsverhalten der Menschen in der Region einzuschätzen. Darüber hinaus werden Annahmen zum Aus- und Neubau der Infrastruktur getroffen und Fahrplanuntersuchungen zur Überprüfung der Qualität und Robustheit der Konzepte durchgeführt.

Dabei wird das Ziel verfolgt, die bestehende und stetig wachsende Infrastruktur aus Gleisen, Weichen und Bahnhöfen sowie die zur Verfügung stehenden Züge und Fahrzeuge möglichst optimal auszulasten.

Kurz gesagt: Die Beschaffung von Zügen sowie die Erstellung von Fahrplänen sind das Ergebnis intensiver Planungen. Mit Unterstützung von Verkehrsmodellen können Angebotsplaner die Einflussfaktoren aufeinander abstimmen und die Fahrpläne der Zukunft konzipieren. Die dafür in laufender Aktualisierung befindliche Metropolraumstudie für das Verbundgebiet des VBB soll darüber hinaus Engpässe im Schienennetz aufzeigen und Entscheidungsgrundlagen für den weiteren Infrastrukturausbau in der Region liefern.

Zielstellung

- Verbesserung der Erschließung berlinnaher Siedlungsflächen per Schiene

- Direkteinbindung der Heidekrautbahn über Karower Kreuz bzw. Berlin-Wilhelmsruh über die Nordbahn nach Berlin Gesundbrunnen

- Einsatzes von Wasserstofffahrzeugen und die Errichtung entsprechender Infrastruktur

- Untersuchung Umbau Bahnhof Birkenwerder: Trennung der Linienläufe der S- und Fernbahn und energetische Trennung

Projektumfang

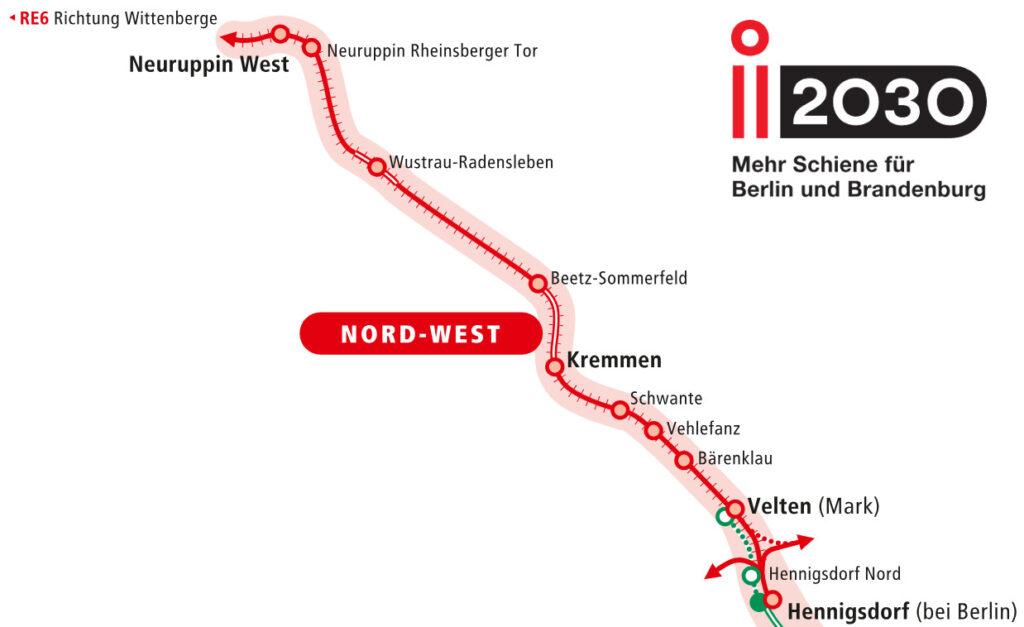

Teilabschnitt Stammstrecke Heidekrautbahn

- Streckenausbau Heidekrautbahn Wilhelmsruh – Schönwalde, 14 km

- Wiederaufbau der Streckeneinbindung in das Netz der DB AG

- Korrespondierende Maßnahmen im übrigen Netz der NEB, insbesondere Klosterfelde – Basdorf – Schönwalde – Karow

Teilabschnitt Nordbahn

- Streckenausbauten Gesundbrunnen / Bornholmer Str. – Wilhelmsruh (Nordbahn) zur Einbindung der Heidekrautbahn, 4 km

- Bahnhofsumbau Birkenwerder

- Abstell- und Behandlungsanlage DB Fernverkehr im Bahnhofsbereich Schönholz (kein Bestandteil von i2030)

Teilprojekt Bahnhof Birkenwerder

- Neues Gleislayout für den Bahnhof Birkenwerder mit separatem Bahnsteig für RB12, RB20 und RB32

Ergebnisstand

Teilabschnitt Stammstrecke Heidekrautbahn

Projektstatus: Entwurfsplanung

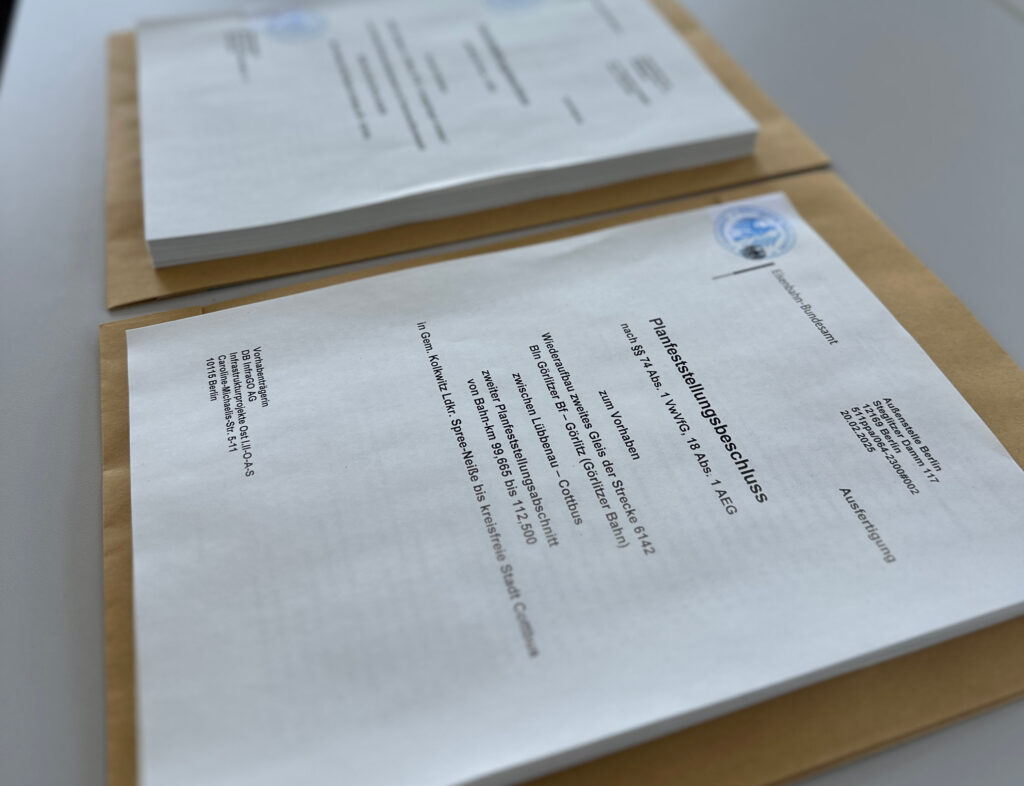

- Planfeststellungsunterlagen für die Stammstrecke eingereicht, laufendes Verfahren

- Parallel zum Planfeststellungsverfahren: Abschluss der Nutzen- Kosten-Untersuchung und Antragsstellung für Bundesförderung (GVFG)

- Planfeststellungsbeschluss für Bahnhof Wilhelmsruh (NEB AG) liegt vor, aktuell Ausführungsplanung

Weitere Informationen unter: www.neb.de/stammstrecke/

Teilabschnitt Nordbahn

Projektstatus: Vorplanung

- Finanzierungsvereinbarung zur Vorplanung gezeichnet

- Trassierungsstudie für Einbindepunkt Wilhelmsruh – Verbindung zwischen

historischer Stammstrecke und Nordbahn – erstellt

Teilabschnitt Bahnhof Birkenwerder

Projektstatus: Grundlagenermittlung

- Fahrplanuntersuchungen für Umbau Birkenwerder abgeschlossen

- Grundlagenermittlung vor dem Abschluss

Projektumfang und Ergebnisse

Aus den Zielkonzepten der Länder Berlin und Brandenburg (dem ÖPNV-Konzept 2030, der Mobilitätsstrategie Brandenburg, dem StEP Mobilität und Verkehr Berlin, der Nahverkehrspläne der Länder und dem Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg) wird in der Metropolraumstudie ein Zielnetz für den Schienenpersonennahverkehr in der Region Berlin und Brandenburg definiert. Auf Basis des Zielnetzes kann eine Gesamtnetzbetrachtung durchgeführt werden. Dabei werden die Wechselwirkungen der verschiedenen Infrastrukturprojekte im Eisenbahnnetz der Hauptstadtregion unter Berücksichtigung regionaler und überregionaler Einflussfaktoren überprüft und bewertet. Alle zukünftigen Planungen von Fern-, Nah- und Güterverkehr werden in die umfassende Betrachtung einbezogen. Relevant sind hierbei insbesondere die i2030-Projekte, die Ausbaustrecke Berlin-Dresden und die Berliner S21 sowie weitere Konzepte für den Schienenverkehr (z.B. Deutschlandtakt, Bundesverkehrswegeplan).

Das Zielnetz umfasst entsprechend folgende Grundlagen:

- Verkehrsmodell mit langfristigen Verkehrs- und Fahrplankonzepten

- Bestellungen von Verkehrsunternehmen für Trassen und Abstellung von Fahrzeugen

- sowie Annahmen zum Aus- und Neubau der Eisenbahninfrastruktur.

Als wesentlicher Baustein der Metropolraumstudie fungiert das bestehende Verkehrsmodell des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB). Hierbei werden folgende Arbeitsschritte durchgeführt:

- Nachfrageanalyse erstellen,

- Bewertungsschema erarbeiten,

- Engpässe identifizieren,

- Lösungsvarianten diskutieren und abschichten,

- Maßnahmen gesamthaft priorisieren und

- Ergebnisse für die Öffentlichkeit aufbereiten.

Ein weiterer wichtiger Baustein der Metropolraumstudie sind die Fahrplanuntersuchungen.

Dabei wird überprüft, ob die geplanten Fahrplan- und Betriebskonzepte sowohl auf der neuen Infrastruktur als auch im Bestandnetz der Hauptstadtregion stabil und zuverlässig erbracht werden können. Aus den bereits durchgeführten Fahrplanuntersuchungen können schon jetzt erste Einzelmaßnahmen für die Schieneninfrastruktur im Berliner Innenstadtbereich abgeleitet werden:

- Zusätzliches Gleis im Abschnitt zwischen Berlin-Spandau und dem Berliner Innenring inklusive Blockverdichtung bis Moabit

- Erweiterung der Infrastruktur am Bahnhof Berlin Jungfernheide

- Zusätzliches Kehrgleis am Bahnhof Berlin Gesundbrunnen (Machbarkeitsuntersuchung)

- Gleisteilungen, Blockverdichtungen und zusätzliche Fahrmöglichkeiten im Nord-Süd-Tunnel (Machbarkeitsuntersuchung).

Diese Infrastrukturmaßnahmen im innerstädtischen Schienennetz sind erforderlich, um die mit den Aus- und Neubauplanungen geplanten Verkehrsmehrungen in der gebotenen Qualität auf die Schiene zu bringen. Auch die Bestandsverkehre werden von der Erhöhung der Infrastrukturleistungsfähigkeit profitieren. Die Planung der aufgeführten Maßnahmen wird in den Rahmenvertrag für das Projekt i2030 integriert und in die Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1) überführt.

In die Metropolraumstudie fließen zudem weitere Grundlagenuntersuchungen, z. B. die Berechnungen aus den noch durchzuführenden Nutzen-Kosten-Untersuchungen aus den einzelnen i2030-Korridoren ein. Damit bündelt die Metropolraumstudie eine Vielzahl von Untersuchungsergebnissen, auf deren Basis ein umfassendes Bild über den Aus- und Neubaubedarf im Eisenbahnnetz der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg erzeugt wird.

FAQs

Ein Zugverkehr auf den vorhandenen Gleisen (Vorlaufbetrieb) hätte finanzielle und bauliche Aufwendungen zur Folge, denen nach Auffassung der Länder aufgrund der bereits parallel im dichten Takt verkehrenden S-Bahn S1 ein nur geringer verkehrlicher Nutzen gegenüberstehen würde.

- So wäre eine Zugangsstelle, z. B. in Berlin-Zehlendorf vorzusehen bzw. zu ertüchtigen und es wären je nach angestrebtem Zielpunkt weitere Anpassungen z. B. bei den Signalanlagen erforderlich.

- Für die genannten Anpassungen wären zusätzliche Planungsschritte ggf. bis zur Planfeststellung oder -genehmigung durchzuführen, was mit Zeitaufwand verbunden wären.

- Zudem wäre der Vorlaufbetrieb durch anstehende Bauarbeiten (Brückensanierung) im Bereich Bahnhof Zehlendorf (Eisenbahnüberführung Teltower Damm) und die später stattfindenden Bauarbeiten zur Reaktivierung der Stammbahn vsl. mehrfach über längere Zeit unterbrochen.

Da der Aufwand in keinem angemessenen Verhältnis zum Nutzen steht, wird ein Vorlaufbetrieb durch die Länder nicht angestrebt.

Diese Entscheidung ergibt sich aus den verkehrlichen Zielen, die sich u.a. aus den Nahverkehrsplänen der Länder Berlin und Brandenburg, sowie dem gemeinsamen Zielkonzept 2030 ableiten, das zusammen mit der DB Netz AG und dem VBB entwickelt wurde. An der Erfüllung dieser Ziele unter Berücksichtigung des Aufwandes zur Umsetzung müssen sich die Ausbaulösungen messen. Diese Ziele sind:

- Schaffung einer zusätzlichen schnellen Verbindung zwischen Berlin und Potsdam

- Anbindung von Kleinmachnow an den Schienenpersonennahverkehr

- Schaffung von Mehrverkehren und neuen umsteigefreien Verbindungen aus dem südwestlichen Berliner Umland und zusätzlichen Halten innerhalb Berlins

- Wiederaufbau des Berliner Innenrings als Regionalverkehrsstrecke zwischen Schöneberg und Ostkreuz zur Flexibilisierung der Verkehre im Knoten Berlin und zur Einbindung der Verkehre von der Potsdamer Stammbahn in den gesamten Knoten

- Mehr Resilienz für die Berliner Stadtbahn, d.h. Schaffung von alternativen Laufwegen innerhalb des Knotens Berlin

Die Potsdamer Stammbahn und der südliche Berliner Innenring sind zudem Teil des Deutschlandtaktes.

Der Vorteil des Wiederaufbaus im Abschnitt Zehlendorf – Griebnitzsee besteht darin, dass die Ziele Schaffung einer zusätzlichen schnellen Verbindung zwischen Berlin und Potsdam und die Erschließung von Kleinmachnow per Schiene mit nur einem Streckenast erfüllt werden können.

Die gewählte Lösung hat wesentliche betriebliche Vorteile gegenüber der Führung über die Wannseebahn:

Im Bereich Griebnitzsee Ost / Kohlhasenbrück treffen die zweigleisigen Strecken aus Richtung Magdeburg – Potsdam Hbf sowie Dessau – Potsdam Medienstadt Babelsberg aufeinander. Zwischen Griebnitzsee Ost und dem Abzweig der Wannseebahn bei Nikolassee würde sich durch die Mehrverkehre ein zweigleisiger Engpass ergeben. Problematisch sind auch die niveaugleichen Ein-/ und Ausbindungen der Strecken, welche die Kapazität der Strecke stark reduzieren, da jeweils in eine Fahrtrichtung das Gleis der Gegenrichtung gekreuzt werden muss. Selbst bei einer kostenintensiven Herstellung einer Niveaufreiheit mit Hilfe von Überwerfungsbauwerken an den Verzweigungspunkten bliebe die Zweigleisigkeit und der Bahnhof Wannsee als Engpass.

Mit dem Wiederaufbau der Stammbahn über Kleinmachnow stehen demgegenüber zwei unabhängige, zweigleisige Strecken in Richtung Berlin zur Verfügung. Die Schaffung dieser dringend erforderlichen Kapazitätsmehrung und Resilienz des Eisenbahnknotens Berlin ist ein weiteres wesentliches Kernziel der Planungen. Darüber hinaus wäre mit der Nutzung des Weges über Wannsee eine höhere Fahrzeit als über den direkten Weg der Stammbahn verbunden.

Selbst bei Berücksichtigung eines möglichen Regionalverkehrshalts am Mexikoplatz hat der beschlossene Wiederaufbau über Kleinmachnow einen höheren Nutzen bei geringeren Kosten. Zudem wird die U3 nach Verlängerung zum Mexikoplatz auch ohne Ausbau der Wannseebahn mit der S-Bahn gut erreichbar sein.

Gegenüber einer S-Bahnlösung wird mit der Nutzung als Regionalverkehrslösung eine überregionale Wirkung erzielt. Zudem ermöglichen Regionalzüge durch eine höhere Höchstgeschwindigkeit und weniger Halte in Berlin eine kürzere Reisezeit auf längeren Distanzen – sowohl aus Brandenburg nach Berlin als auch innerhalb Berlins.

Der südöstliche Berliner Innenring ermöglicht eine Flexibilisierung der Verkehre im Knoten Berlin und eine Verbesserung der Resilienz bei Streckenunterbrechungen. Außerdem werden neue schnelle Direktverbindungen in West-Ost-Richtung wie etwa von Zehlendorf zum Ostkreuz ermöglicht.

Zudem stößt die Berliner Nord-Süd-Fernbahn (Südkreuz – Potsdamer Platz – Hbf – Jungfernheide/ Gesundbrunnen) bei Umsetzung der im Deutschlandtakt geplanten Mehrleistungen im Nah- und Fernverkehr an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Der Ausbau des südöstlichen Innenrings ermöglicht es, die Nord-Süd-Fernbahn durch Ableitung von Zügen Richtung Ostkreuz zu entlasten.

Die beiden Länder Berlin und Brandenburg haben gemeinsam die Finanzierung bis einschließlich der Vorplanung (Leistungsphase 2 nach HOAI) für die historische Stammbahn gesichert. Für den Ausbau des südöstlichen Innenrings im Abschnitt Schöneberg – Ostkreuz wurde die Finanzierungsvereinbarung über die Vorplanung ebenfalls gezeichnet.

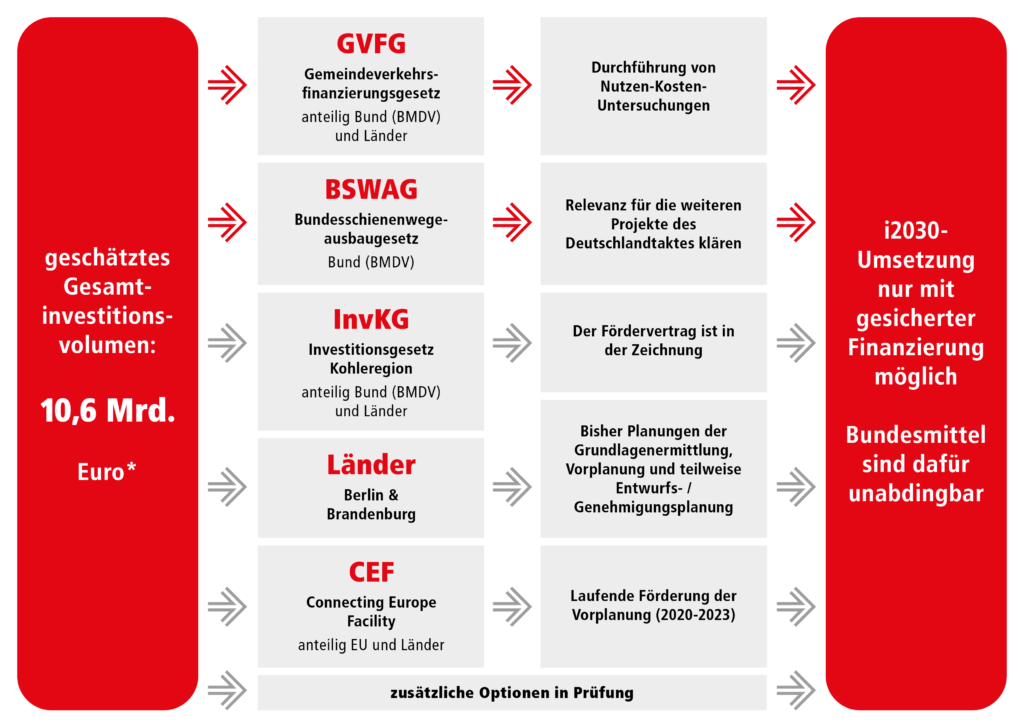

Für die Baufinanzierung sind die Länder zwingend auf die Unterstützung des Bundes angewiesen.

Infrastrukturell ist die Reaktivierung der Stammbahn ein sehr anspruchsvolles Projekt.

Für diesen Korridor wurde zunächst eine Vielzahl von Varianten von den i2030-Partnern erarbeitet, die gegeneinander abgewogen werden mussten. Mit Absicht erfolgte diese eingehende Prüfung von Infrastruktur und möglichen Fahrplänen bereits in der Phase der Grundlagenermittlung.

Bei allen Planungen wird das aktuell gültige, umfangreiche Regelwerk berücksichtigt. Hierbei werden auch alle technischen und sonstigen Anforderungen, z. B. im Hinblick auf Umwelt- und Naturschutz sowie Schallschutz sowie Bürgerbeteiligung beachtet.

In diesem Rahmen bemühen wir uns um eine möglichst schnelle Umsetzung des Projektes und gleichzeitig um die notwendige Finanzierungsabsicherung durch den Bund.

Im Projekt i2030 haben wir den Anspruch, die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig bei den Planungen einzubinden und über die Ausbauvorhaben zu informieren. Aktuell befindet sich das Projekt am Beginn der Vorplanung (Leistungsphase 2 nach HOAI), die vsl. bis 2026 läuft und in der erste Planungsergebnisse erstellt werden.

Mit den Erkenntnissen steigen wir parallel in die Fachgespräche mit den Kommunen, Bezirken und anderen Beteiligten entlang der Strecke ein. Gleichzeitig erfolgt in regelmäßigen Abständen ein Austausch mit der Öffentlichkeit zu Planungsständen. Hinweise und Anliegen werden jederzeit aufgenommen. Die aktuellen Informationen stehen auf der Projektwebsite www.i2030.de zur Verfügung. Zudem können Sie über i2030@vbb.de mit uns in Kontakt treten.

Zahlen und Fakten

der Stammstrecke

der Fahrgastzahlen

im VBB

Streckenlänge gesamt

geschätzte Kosten