i2030-Teilprojekt Nordbahn: Weitere Planungen sehen mehr Gleise vor

Ziel: Einbindung von zusätzlichen Regionalverkehren nach Berlin Gesundbrunnen • Länder Berlin und Brandenburg unterzeichnen Finanzierungvereinbarung mit Deutscher Bahn • Bis Ende 2024 läuft die Vorplanung

18. November 2021

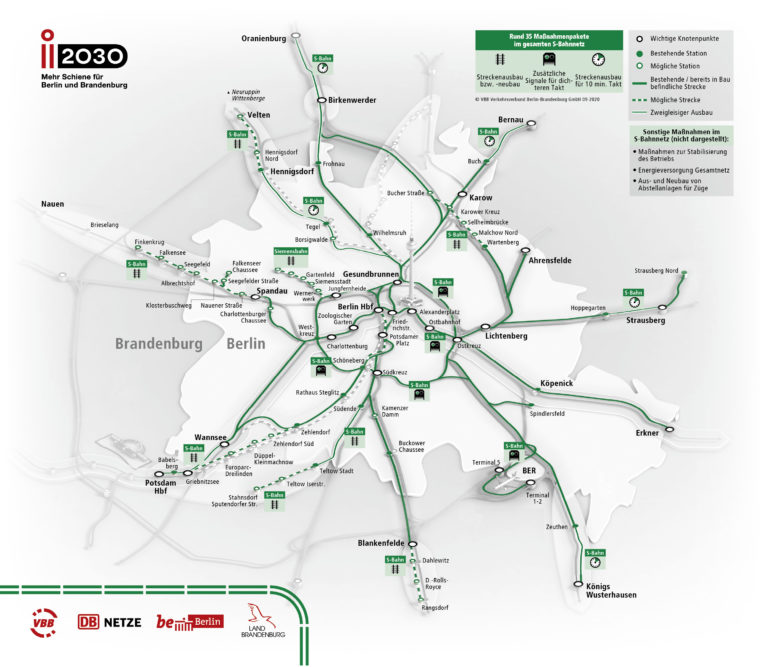

Zukünftig sollen der Prignitz-Express (RE6/RB55) aus Richtung Hennigsdorf und die Heidekrautbahn (RB27) über die Stammstrecke und Berlin-Wilhelmsruh nach Berlin Gesundbrunnen durchfahren und damit jeweils eine schnelle Direktverbindung im 30-Minuten-Takt ins Berliner Zentrum erhalten. Um diese Ziele zu erreichen, muss die Infrastruktur der Nordbahn zwischen Bornholmer Straße, Schönholz und Wilhelmsruh – der südliche Abschnitt der Nordbahn – erweitert werden. Die heute unterzeichnete Finanzierungsvereinbarung für die Vorplanung ist dafür ein wichtiger Baustein. Die Finanzierung über 6 Mio. Euro wird durch die Länder Berlin und Brandenburg abgesichert. Der Ausbau ist Bestandteil des Infrastrukturprojektes i2030, in dem sich die Länder Berlin und Brandenburg, die Deutsche Bahn und der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) zusammengeschlossen haben. Für die gesamte Hauptstadtregion sollen damit mehr und bessere Schienenverbindungen geschaffen werden.

Auf der rund 3,0 Kilometer langen Strecke zwischen Bornholmer Straße und dem Abzweig Schönholz wird der Wiederaufbau eines zweiten Gleises geplant. Damit können die zusätzlichen Züge des Regionalverkehrs sowohl von Prignitz-Express als auch Heidekrautbahn auf der Nordbahn zum Umsteigeknoten Gesundbrunnen durchfahren. Der weitere Schienenausbau auf rund 1,0 km Länge zwischen Abzweig Schönholz und Wilhelmsruh dient der Einbindung der Heidekrautbahn und wird als ein- und zweigleisige Variante geprüft. Parallel finden auf dem Abschnitt die Planungen für die Anbindung der Abstellanlage Berlin-Schönholz statt, die für Angebotserweiterungen im Fernverkehr im Rahmen des Deutschlandtakts erforderlich ist. Beide Maßnahmen werden von den Projektteams der Deutschen Bahn aufeinander abgestimmt. In dem Zuge wird auch die Leit- und Sicherungstechnik erweitert und modernisiert.

Regine Günther, Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz des Landes Berlin:

„Wir werden die Verbindungen zwischen Berlin und Brandenburg mit den Nordbahn-Projekten entscheidend verbessern, mit dichteren Takten und besseren Umsteigemöglichkeiten. Klimafreundliche, komfortable Schienen-verbindungen werden für Pendlerinnen und Pendler so deutlich attraktiver und damit der Anreiz größer, vom Auto auf den Zug umzusteigen.“

Guido Beermann, Minister für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg:

„Die Nordbahn vereinigt mehrere wichtige i2030-Teilprojekte, wie die Stammstrecke der Heidekrautbahn, den Prignitz-Express und die Nordbahn selbst. Damit erschließen wir zwei Siedlungsachsen besser mit der Schiene. Gleichzeitig können Erholungssuchende mit der Heidekrautbahn über die Nordbahn schnell beliebte Ausflugsziele wie beispielsweise den Wandlitzsee oder die Schorfheide erreichen. Mit der heute unterschriebenen Finanzierungsvereinbarung gehen wir an dieser zentralen Schnittstelle einen großen Schritt voran.“

Alexander Kaczmarek, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn AG für das Land Berlin:

„Elektrifiziert und größtenteils zweigleisig, so wird bald der südliche Teil der Nordbahn zwischen Berlin-Gesundbrunnen und Berlin-Schönholz/Wilhelmsruh aussehen. Mit der nun startenden Vorplanung stellen wir nicht nur die Weichen für den Zubringer zahlreicher i2030-Projekte in Berlins Norden, sondern ebnen mit dem Anschluss der neuen ICE-Abstellanlage in Berlin-Schönholz auch den Weg für mehr Fernverkehr in Deutschland. Und gut ist: die Planungen werden einen späteren Wiederaufbau der gesamten Nordbahn berücksichtigen.“

Susanne Henckel, Geschäftsführerin des Verkehrsverbundes Berlin – Brandenburg:

„Die Pandemie hat bei vielen Menschen einen Wandel bei Themen wie Wohnen, Arbeit und Erholung eingeleitet. Das führt langfristig zu Änderungen im Mobilitätsverhalten und neuen Erwartungen an einen flexiblen und umweltfreundlichen Nahverkehr. Im Verbundgebiet Berlin-Brandenburg begegnen wir unter anderem mit dem Projekt i2030 den Engpässen auf der Schiene, um die Angebote zukünftig zu verbessern. Auf der Nordbahn Richtung Berlin Gesundbrunnen brauchen wir zusätzliche Gleise, damit der Prignitz-Express und die Heidekrautbahn den Bahnhof Gesundbrunnen als wichtigen Berliner Umsteigeknoten mit den nördlichen Landkreisen verbindet. Damit machen wir den Schienennahverkehr attraktiver und leisten einen wichtigen Beitrag zur Verkehrswende.“

Während der Vorplanung werden folgende Leistungsbausteine von den i2030-Partnern erarbeitet:

- Untersuchung der technischen und rechtlichen Durchführbarkeit der möglichen Varianten

- Prüfung umwelt- und naturschutzrechtlicher Vorgaben

- Erstellen einer ersten Kostenschätzung und Erstabschätzung zum zeitlichen Projektablauf

- Volkswirtschaftliche Bewertung der Varianten (Nutzen-Kosten-Untersuchung)

- Ableitung einer Vorzugsvariante für die weitere Planung

Nach der heute vereinbarten Vorplanung folgen die Entwurfs- sowie die Genehmigungsplanung. Mit dem Abschluss dieser Planungen und den Erhalt aller behördlichen Genehmigungen wird nach aktuellem Stand im Jahr 2027 gerechnet. Die Inbetriebnahme ist mit Absicherung der Finanzierung für 2030 angestrebt.

Mehr Informationen zum Projekt finden sich hier

Schnelle Verbindungen,

pünktliche Züge,

mehr Platz in der Bahn:

Attraktiveres Bahnangebot