Neue Trikots vom Projekt i2030 für Tänzerinnen der SG Askania Kablow 1916 e. V. in Königs Wusterhausen

11. Juli 2025

Der Tanzverein SG Askania Kablow erhielt am 10. Juli 2025 30 neue Trikots vom Infrastrukturprojekt „i2030 – Mehr Schiene für Berlin und Brandenburg“. Im Beisein von Michaela Wiezorek, Bürgermeisterin von Königs Wusterhausen, übergab Christoph Heuing, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB), die neue Vereinskleidung. Künftig werden die „Askania Girls“ diese Trikots bei ihren öffentlichen Auftritten tragen und dabei auch die Botschaften des Schienenausbaus in Königs Wusterhausen und Umgebung sichtbarer machen.

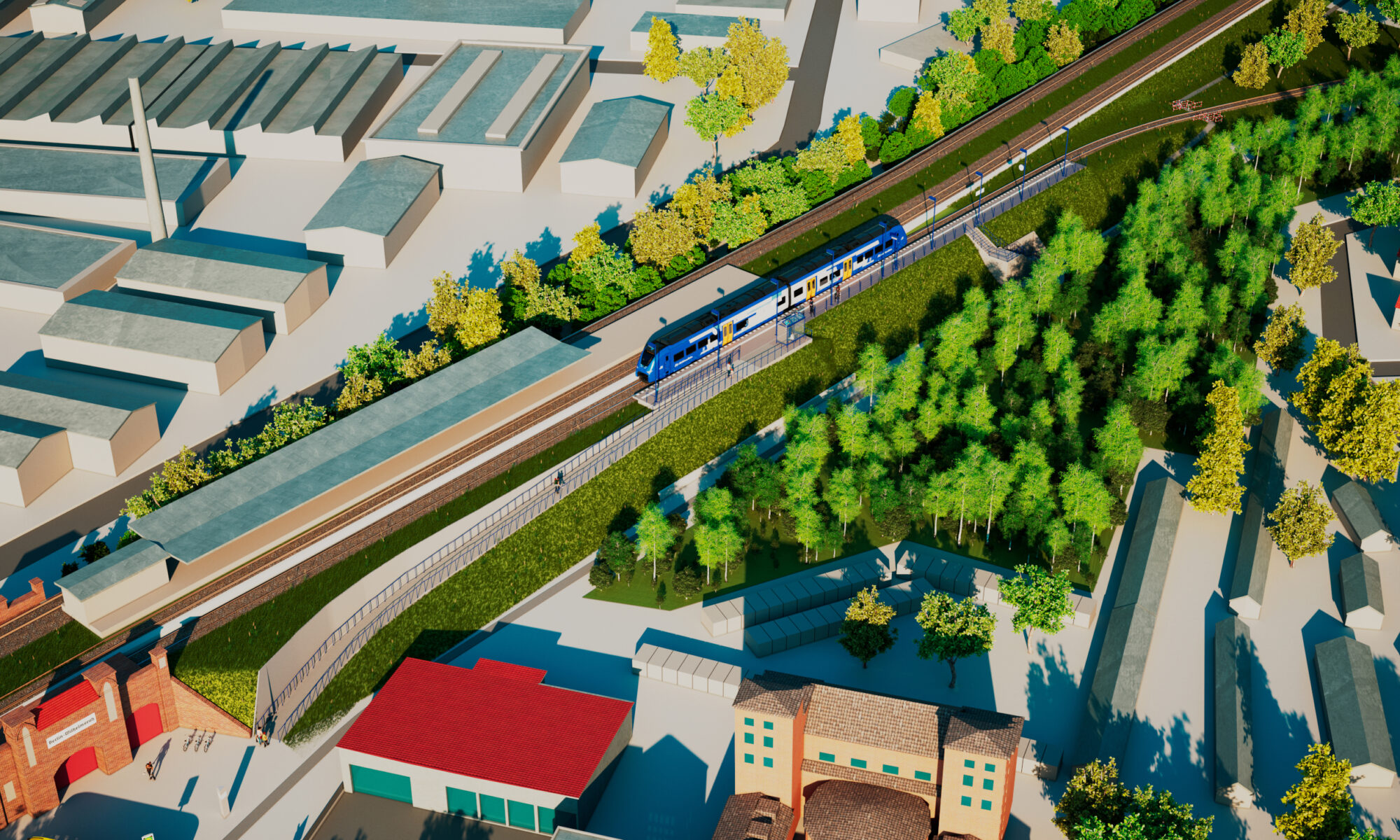

Im Projekt i2030 planen die Länder Berlin und Brandenburg zusammen mit der Deutschen Bahn und dem VBB den Infrastrukturausbau im Regional- und S-Bahnverkehr für die kommenden Jahre. Zentrale Aufgabe ist dabei die Bevölkerung über die Pläne und Hintergründe zum Schienenausbau zu informieren. Mit der Unterstützung von aktiven Vereinen aus Kommunen und Bezirken, die von den besseren Bahnanbindungen profitieren sollen, wollen die i2030-Projektpartner ins Gespräch kommen. Ein Teilprojekt ist dabei der stufenweise Ausbau am Bahnhof Königs Wusterhausen.

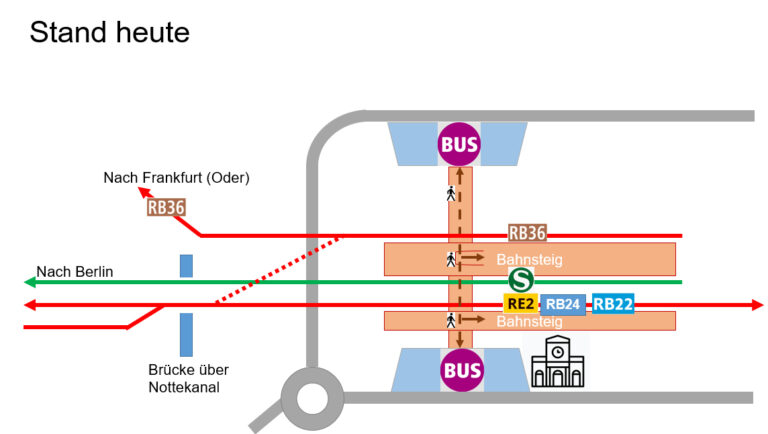

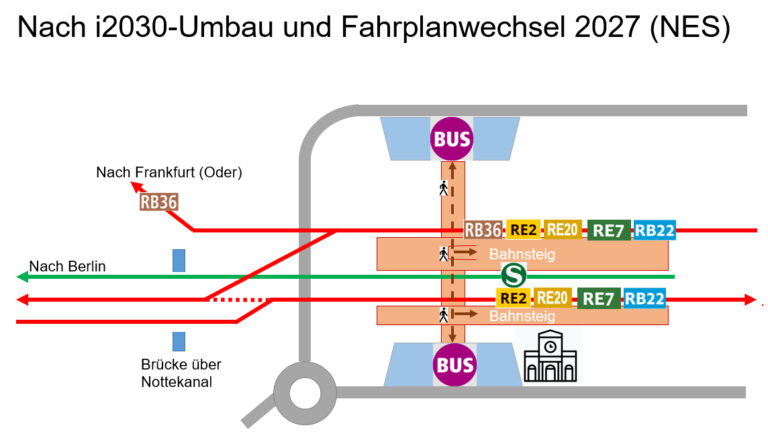

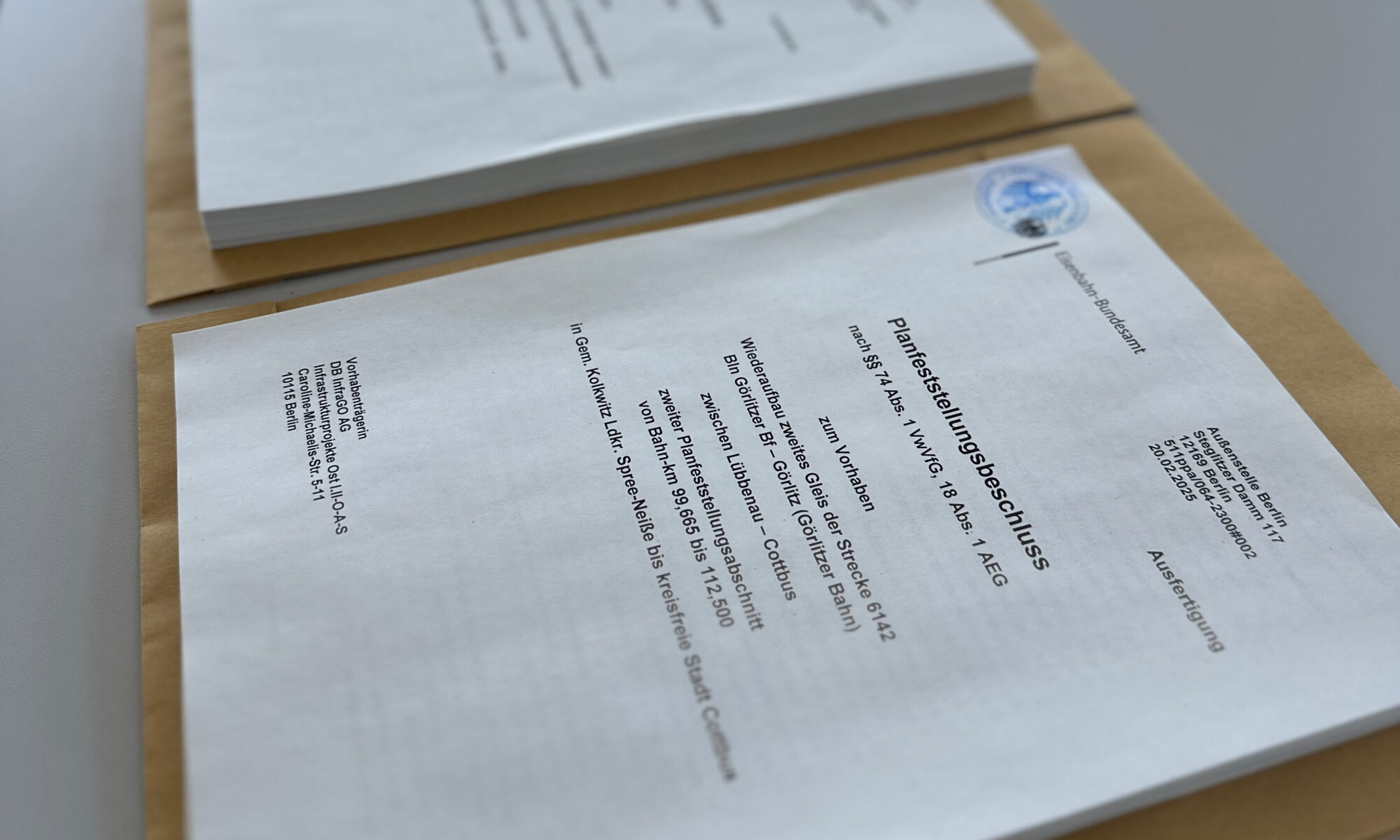

Nachdem im Februar 2025 die Erneuerung der Straßenüberführung über die Storkower Straße abgeschlossen wurde (die Fertigstellung der Straßenbaustelle erfolgt Ende des Jahres 2025), hat jetzt die Baustelleinrichtung für den nördlichen Bereich des Bahnhofs begonnen. Die Bauarbeiten starten im September 2025. Bisher steht nur ein durchgehendes Gleis für den Regionalverkehr bei der Ein- und Ausfahrt in Königs Wusterhausen zur Verfügung. Als wichtiger Bahnknoten zwischen Berlin und der Lausitz wird mit einer Zunahme der Verkehrsströme in den kommenden Jahren gerechnet. Darum haben sich die Partner im gemeinsamen Infrastrukturprojekt i2030 vorgenommen, diesen Engpass zukünftig zu beseitigen.

Allgemein bedeutet ein Ausbau von Schieneninfrastruktur im Vorfeld eine Reihe von Planungsschritten, die sich über mehrere Jahre erstrecken. Die bauliche Umsetzung kann im Anschluss teilweise mit Streckensperrungen und möglichen Belastungen für die Fahrgäste verbunden sein. Diese Hintergründe zu erklären und für Akzeptanz zu werben, ist ein wichtiger Teil der i2030-Projektarbeit und geht nicht ohne Unterstützung der Menschen vor Ort. Mit viel Zuspruch wurde darum die Aktion der i2030-Botschafter*innen (www.i2030.de/botschafter-in) ins Leben gerufen. Zu ihnen gehört auch die Bürgermeisterin Königs Wusterhausens, Michaela Wiezorek. Die größte Stadt im Landkreis Dahme-Spreewald fördert mit einem eigenen Mobilitätskonzept den öffentlichen Nahverkehr zwischen der Kernstadt und den sieben Ortsteilen. Das i2030 Projekt kooperiert mit der Sektion Tanzen der SG Askania Kablow 1916 e. V. Auf den 30 neuen Trikots für die Askania Girls stehen nun das Vereinslogo und das Logo von i2030 mit dem Motto: „Im Takt der Verkehrswende“.

Michaela Wiezorek, Bürgermeister von Königs Wusterhausen: „Der Ausbau des Schienennetzes betrifft uns alle – deshalb ist es umso wichtiger, das Projekt i2030 sichtbar zu machen und transparent zu kommunizieren. Wer gut informiert ist, kann sich besser auf Einschränkungen rund um den Bahnhof und die Schieneninfrastruktur einstellen – und geht mit mehr Verständnis durch die Bauzeit. Vor allem, wenn klar ist, welche langfristigen Verbesserungen am Ende entstehen. Vom Projekt i2030 profitieren nicht nur Reisende und Pendler*innen, sondern auch die regionale Wirtschaft. Mit dem Ausbau des Nordkopfes wird im für uns so wichtigen Hafen eine schnellere und effizientere Abwicklung der Umschlagprozesse möglich. Gleichzeitig schafft der Ausbau die Voraussetzung für eine höhere Frequentierung des Bahnverkehrs – mehr Züge, mehr Verbindungen, mehr Möglichkeiten für alle.“

Christoph Heuing, Geschäftsführer des Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB): „Sport und Schienenausbau haben vieles gemeinsam: Für sichtbare Erfolge braucht es Einsatz und Durchhaltevermögen. Beim i2030-Projekt planen wir sorgfältig den Ausbau des Bahnnetzes in der Hauptstadtregion und es vergeht viel Zeit, bis die Bagger rollen. Die Bürgerinnen und Bürger wollen wir frühzeitig über die Planungen informieren. Dazu gibt es Infoveranstaltungen, Pressetermine, eine i2030-Webseite und nun auch die Kooperation mit Sportvereinen im Umfeld der i2030-Botschafter*innen. Ich freue mich, den Askanier Girls heute neue Trikots zu übergeben, mit denen sie das Thema Schienenausbau künftig tanzend sichtbar machen.“

Sissy Jäger, Vorstandsmitglied der SG Askania Kablow 1916 e. V.: „Wir freuen uns sehr über die neuen T-Shirts, damit wir uns einheitlich als starkes Team bei Auftritten und Wettkämpfen präsentieren können. Wir bedanken uns für die Anerkennung unseres Engagement und Förderung unsere Vereinsarbeit. Genau wie beim Schienenbau setzt das Vereinsleben auf Verbindung und Teilhabe für die Zukunft.“

In den nächsten Wochen folgen weitere Kooperationen mit Vereinen, u.a. in Nauen, Stahnsdorf und Mühlenbecker Land. Auch dort wird an der Erweiterung der Schieneninfrastruktur im Zusammenhang mit dem Projekt i2030 gearbeitet und eng mit den Kommunen zusammengearbeitet.

Mehr Infos zum i2030-Ausbaukorridor: www.i2030.de/suedost

Mehr Infos zum Verein SG Askania Kablow 1916 e. V.: www.askania-kablow.de