Heidekrautbahn Stammstrecke – alte Bahnlinie mit bewegter Geschichte und Plänen für neues Leben

Neue Trikots vom Projekt i2030 für die Fußballer vom SV Mühlenbeck 1947 e.V.

Neue Trikots vom Projekt i2030 für die Fußballer vom SV Mühlenbeck 1947 e.V.

21. Juli 2025

Spieler der Jugendmannschaft vom Fußballverein SV Mühlenbeck e.V. tragen ab sofort das Logo des Projekts i2030 auf ihren Trikots. Beim letzten Training vor den Sommerferien wurden 14 neue Trikots und Jacken feierlich überreicht. Damit unterstützt das Infrastrukturprojekt „i2030 – Mehr Schiene für Berlin und Brandenburg“ einen weiteren Sportverein aus der Region. Filippo Smaldino, Bürgermeister der Gemeinde Mühlenbecker Land, begleitete die Übergabe. Er setzt sich seit Jahren für die Reaktivierung der Stammstrecke der Heidekrautbahn ein und ist Botschafter für das Projekt i2030. Mit dem Engagement vor Ort sollen die geplanten Projekte für bessere Verbindungen im Regionalverkehr schon heute sichtbarer werden.

Im Projekt i2030 planen die Länder Berlin und Brandenburg zusammen mit der Deutschen Bahn, der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) und dem VBB den Infrastrukturausbau im Regional- und S-Bahnverkehr für die kommenden Jahre. Bis ein Streckenausbau tatsächlich beginnen kann, braucht es die breite Zustimmung der Menschen vor Ort. Darum gilt es frühzeitig über die Pläne und Hintergründe zum Schienenausbau zu informieren. Mit der Kooperation von aktiven Vereinen aus Kommunen und Bezirken, die von den besseren Bahnanbindungen profitieren sollen, wollen die i2030-Projektpartner zum Gesprächsthema werden. Ein Teilprojekt ist dabei die Reaktivierung der Stammstrecke der Heidekrautbahn, mit dem Ziel berlinnahe Siedlungsflächen im Norden besser per Schiene anzubinden.

Derzeit rollen in Berlin-Wilhelmsruh schon die Bagger. Hier befindet sich der Startpunkt der Stammstrecke, die mit acht neuen Stationen bis Schönwalde (rund 14 Kilometer) reaktiviert werden soll. Allein drei der geplanten Stationen liegen auf dem Gebiet vom Mühlenbecker Land. In den letzten Jahrzehnten hat die Gemeinde mehrere tausend Einwohnende dazugewonnen. Zusätzlich zieht werktags ein Pendlerstrom von den Landkreisen Oberhavel und Barnim mit über 14.000 Autos durch die Verkehrsader Mühlenbecker Land. Mit der Reaktivierung der Stammstrecke der Heidekrautbahn können ein Teil der Verkehre auf die umweltfreundliche Bahn verlagert werden. Das Projekt der Reaktivierung befindet sich derzeit im Planfeststellungsverfahren. Der nächste Meilenstein ist die Erteilung des Planrechts, um Bauen zu dürfen.

Bürgermeister Filippo Smaldino setzt sich als i2030-Botschafter (www.i2030.de/botschafter-in) für den Ausbau der Schiene ein. Die Gemeinde begleitet die Planungen eng und will vor allem die wesentlichen Themen wie Lärm- und Naturschutz mit im Blick behalten.

„Der SV Mühlenbeck macht sich seit Jahrzehnten in seiner Arbeit mit Kindern verdient. Hier geht es um die Zukunft! Und auch beim Klimawandel, beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, geht es um die Zukunft!“, erläutert Herr Smaldino.

„Themen wie das i2030-Projekt klingen erst einmal sperrig. Aber genau hier müssen wir schon ganz früh, eben präventiv bei unseren Kindern den Samen pflanzen, dass sich öffentlicher Nahverkehr für uns alle lohnt. Jeder Schritt für den Klimaschutz ist ein Schritt in Richtung Zukunft. Für die Reaktivierung der Heidekrautbahn kämpfen wir im Mühlenbecker Land schon seit Jahrzehnten. Umso mehr freue ich mich, dass der SV Mühlenbeck als einer der größten Vereine im Mühlenbecker Land, dafür nun ebenfalls Flagge zeigt!“

„Der Teamsport und unsere Ausbaupläne im i2030-Projekt haben viele Gemeinsamkeiten: Um erfolgreich zu sein braucht es Zeit, Durchhaltevermögen, verlässliche Partner und viel Engagement,“ ergänzt VBB-Geschäftsführer Christoph Heuing. „Mit einer reaktivierten Stammstrecke können die Fahrgäste zukünftig in rund 20 Minuten aus der Gemeinde Mühlenbecker Land ins Berliner Zentrum gelangen. Das ist effizient und ein großer Mehrwert für die Entwicklung der Region.“

Aktuell starten weitere Kooperationen mit Sportvereinen, u.a. in Königs Wusterhausen, Stahnsdorf und Nauen. Auch dort wird im i2030 Projekt an der Erweiterung der Schieneninfrastruktur eng mit den Kommunen zusammengearbeitet.

Mehr Infos zum i2030-Ausbaukorridor: www.i2030.de/nord

Mehr Infos zum Verein SV Mühlenbeck 1947 e.V.: www.sv-muehlenbeck.de

Reaktivierung der Stammstrecke der Heidekrautbahn – Arbeiten am Bahnhof Wilhelmsruh nehmen Fahrt auf

i2030-Reaktivierung der Stammstrecke der Heidekrautbahn – Arbeiten am Bahnhof Wilhelmsruh nehmen Fahrt auf

27. Mai 2025, Autor: Thomas Fülling

Neuer Regionalbahnsteig für die Niederbarnimer Eisenbahn soll bis Herbst fertiggestellt sein

Berlin. Ende April war es vorbei mit der Ruhe am Bahnhof Berlin-Wilhelmsruh. Schwere Baugeräte rollten an. Mit dabei ein sogenannter Mäkler-geführter Rammbagger. Dessen Aufgabe: Mit hoher Präzision direkt neben der S-Bahn-Strecke insgesamt 96 Spundwände bis zu drei Meter tief in Erde zu rütteln. Immer wieder schaute dabei ein Arbeiter durch ein Messgerät, ob die jeweils 1,40 Meter breiten Stahlbohlen tatsächlich genau im Lot und in der richtigen Lage sind. „Wir arbeiten hier auf den Zentimeter genau“, sagte dazu Tim Kanellos. Der 32-jährige Ingenieur der Firma Echterhoff ist Oberbauleiter für das Vorhaben der Niederbarnimer Eisenbahn AG (NEB), neben dem S-Bahnhof Wilhelmsruh ihren einstigen Regionalbahnhof wieder aufzubauen.

Der Startschuss für dieses Projekt war bereits im November 2024 gefallen. Doch bevor schwere Technik anrücken konnte, sei noch eine Menge zu tun gewesen, erläuterte Detlef Bröcker, langjähriger NEB-Geschäftsführer. Nach seiner Pensionierung kümmert er sich nun als externer Berater der NEB um das ambitionierte Vorhaben. Für die Baufreiheit mussten Bäume und Sträucher gerodet sowie der Mauerradweg verlegt werden. Auch rechtliche Fragen waren noch zu klären. Nun aber haben die Arbeiten für den Wiederaufbau des Regionalbahnhofs Wilhelmsruh endlich Fahrt aufgenommen.

Den Bahnhof gibt es bereits seit mehr als 60 Jahren nicht mehr. Er stand den Grenzanlagen im Wege, die die DDR-Führung 1961 auf der Sektorengrenze zwischen den Bezirken Reinickendorf (West) und Pankow (Ost) errichten ließ. Während der S-Bahnhof stehen blieb, wurden die Anlagen der Regionalbahn stillgelegt. Die NEB musste den Bahnverkehr nach dem Mauerbau auf ihrer seit 1901 bestehenden Stammstrecke zwischen Wilhelmsruh und Schildow abrupt einstellen. Als beliebte Ausflugsroute der Großstädter ins Umland ist die Verbindung seit den 1920er-Jahren auch als „Heidekrautbahn“ bekannt. Die Reaktivierung der Heidekrautbahn ist eines der zentralen Vorhaben, die die Länder Berlin und Brandenburg in ihrem Infrastrukturprogramm i2030 zum Ausbau und zur Erweiterung der Schieneninfrastruktur in der Hauptstadtregion beschlossen haben.

Die Geschichte der „Heidekrautbahn“ ist in Wilhelmsruh heute nicht nur mit einer Gedenkstele vor dem S-Bahnhof präsent. So wurde der Postenweg der DDR-Grenzer nach der Wiedervereinigung zu einem beliebten Radweg. „Bei den Tiefbauarbeiten sind wir auch an mehreren Stellen auf Fundamente für die Grenzmauer gestoßen“, berichtete Ralf Mandelkow (59), Polier der Baufirma Bunte, die in einer Arbeitsgemeinschaft (Arge) mit der Firma Echterhoff am Wiederaufbau des Regionalbahnhofs arbeitet. Der Regionalbahnhof wird jedoch nicht in seiner ursprünglich ebenerdigen Lage errichtet. Vielmehr wird der für den S-Bahnverkehr bestehende Bahndamm in Wilhelmsruh um rund acht Meter verbreitert. Damit wird Platz geschaffen für ein neues Gleis, die Fahrgäste der Regionalbahn können an einem neuen, 145 Meter langen Seitenbahnsteig aussteigen. Dieser erhält auf der östlichen Seite des Bahndamms einen Treppenabgang. Eine lange Rampe hinab zur Kopenhagener Straße stellt die gesetzlich geforderte Barrierefreiheit der Station her. Dort ist auch der Übergang zur S-Bahn (Linien S1 und S85) und zu den Bussen der BVG geplant.

Mit den jetzt gesetzten Spundwänden sind die Voraussetzungen für weitere Arbeiten geschaffen. So werden diese durch 92 horizontal eingebaute Anker stabilisiert. Bis Ende Juni, so der Zeitplan der Baufirmen, soll der Spundwandkasten mit rund 40.000 Tonnen Erdreich aufgefüllt sein. Das wird für entsprechenden Lkw-Verkehr an der Baustelle sorgen. „Wir rechnen mit bis zu 1000 Tonnen Material am Tag“, sagte Bauleiter Kanellos. Das Besondere: Das Erdreich kommt von anderen Berliner Großbaustellen. Nach einer Aufbereitung kann es zu 90 Prozent wiederverwandt werden. „Das schont die Umwelt und verringert den Bauverkehr“, so Kanellos. Nach dem Aufschütten des Bahndamms erfolgt der Aufbau des neuen, 2,50 Meter breiten Bahnsteigs. Vorgesehen sind zudem eine Wandverkleidung aus Sichtbeton und Rasengrün an den Hängen. Letzte Pflasterarbeiten sind im Spätsommer geplant. NEB-Projektberater Bröcker geht davon aus, dass der Regionalbahnhof Wilhelmsruh bis zum Herbst fertiggestellt sein wird.

Bevor jedoch die Züge wieder ab Wilhelmsruh fahren können, muss die gesamte, rund 14 Kilometer lange Strecke bis Schönwalde erneuert werden. Dafür gibt es bislang noch kein Baurecht. Die nach einer ersten Auslegung überarbeiteten Pläne für den auf dem Gebiet des Landes Berlin gelegenen Abschnitt sollen laut Bröker bis Jahresende erarbeitet sein und Anfang 2026 veröffentlicht werden. Dann besteht für Anwohner und Träger öffentlicher Belange erneut die Möglichkeit zur Einsicht und Mitsprache. In der Vergangenheit hatte es vor allem natur- und lärmschutzrechtliche Bedenken gegeben. Im Verlauf des Jahres 2026 sollen dann auch die überarbeiteten Planfeststellungsunterlagen für den Bauabschnitt auf Brandenburger Gebiet vorliegen. Folgend bleiben die Einwendungen und das weitere Verfahren der Planfeststellungsprozesse in Berlin und Brandenburg abzuwarten.

Erst mit vorliegenden Baugenehmigungen kann die NEB die baulichen Anpassungen an der Trasse vornehmen und anschließend den Bahnbetrieb auf ihrer Stammstrecke wieder aufnehmen. Geplant sind in der ersten Betriebsstufe Fahrten im Stundentakt zwischen Berlin-Wilhelmsruh und Basdorf. Langfristig soll die Heidekrautbahn mit einem Halbstundentakt über die Nordbahn zum Bahnhof Berlin-Gesundbrunnen durchgebunden werden. Die NEB wird auf der Verbindung umweltfreundliche Züge mit Wasserstoffantrieb einsetzen. Diese halten auf der Strecke an den Stationen PankowPark (neu), Berlin-Rosenthal, Berlin-Blankenfelde, Schildow, Schildow-Mönchmühle, Mühlenbeck sowie Schönwalde West. Nördlich von Schönwalde erfolgt der Anschluss an das bestehende NEB-Netz.

Ursprünglich wurde für die Reaktivierung der NEB-Stammstrecke mit Baukosten von ca. 46 Millionen Euro gerechnet. Aufgrund zusätzlich notwendiger Lärmschutzwände und steigender Baukosten ist mit höheren Investitionskosten zu rechnen. Wegen der großen verkehrlichen Bedeutung für die Region sind die Länder Berlin und Brandenburg für die Planung und das Land Berlin für die Baurealisierung des Bahnhofs Wilhelmruh zunächst in Vorleistung gegangen. Nach Vorliegen aller Baugenehmigungen wird im Rahmen eines Förderantrages über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz eine bis zu 90-prozentige Übernahme der Baukosten durch den Bund angestrebt.

Stammstrecke der Heidekrautbahn: Start der 2. Bauphase am Bahnhof Berlin-Wilhelmsruh

i2030-Teilprojekt Stammstrecke der Heidekrautbahn: Start der 2. Bauphase am Bahnhof Berlin-Wilhelmsruh

• Bauleistungen durch das Land Berlin gefördert

• Weitere Schritte im Planfeststellungsverfahren zur Stammstrecke anstehend

• Gesamte Strecke wird für GVFG-Bundesförderung angemeldet

Berlin, 6. November 2024

Die Reaktivierung der Stammstrecke der Heidekrautbahn geht in die Umsetzungsphase. Der am 01. November 2024 gestartete Bau des Regionalbahnsteiges Berlin-Wilhelmsruh bildet den greifbaren Beginn für die Realisierung des Ausbauvorhabens. Nachdem im Dezember 2020 in einer ersten Baustufe die Vorbereitungen u.a. mit der Verlegung des Mauerwegs und die Baufeldfreilegung initiiert wurden, folgt nun der Wiederaufbau des Regionalverkehrshalts in neuer Lage. Das Land Berlin stellt dafür eine Förderung in Höhe von rund sechs Mio. Euro als Überbrückung bis zur Bewilligung der benötigten Bundesfördermittel zur Verfügung. Die gesamte Strecke von Berlin-Wilhelmsruh bis zum Abschnitt Schönwalde wird für eine Bundesförderung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GVFG) angemeldet.

- Die nun gestarteten Bauarbeiten der 2. Bauphase am Bahnhof Wilhelmsruh umfassen vor allem folgende Maßnahmen:

Oberbau-, Tiefbau- und Kabeltiefbaumaßnahmen (z. B. Dammaufschüttung, Gleisbau) sowie

Entwässerungsmaßnahmen - Errichtung von Bahnsteig und Zugangsrampe

- Aufstellung der Ankerwand

- Fortführung des Rampenbaus mit abschließender Ausstattung (z. B. mit Geländern, Umlaufsperren)

- Ausstattung des Bahnsteiges (z.B. Anzeigetafeln, Wartehäuschen, Beleuchtung, Wegeleitsystem)

- Landschaftspflegerische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

- Die nun gestarteten Bauarbeiten der 2. Bauphase am Bahnhof Wilhelmsruh umfassen vor allem folgende Maßnahmen:

Gemeinsam mit den Ländern Berlin und Brandenburg wird die NEB-AG die Ko-Finanzierung der Bundesförderung für die Wiederinbetriebnahme der Stammstrecke der Heidekrautbahn zwischen Basdorf und Berlin-Wilhelmsruh absichern. Eine entsprechende Absichtserklärung der Länder und der NEB AG befindet sich in Erstellung. Im Rahmen der Bundesförderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) werden zuwendungsfähige Bau- und Grunderwerbskosten mit bis zu 90 Prozent gefördert.

Während für den Abschnitt vom Bahnhof Wilhelmsruh mit dem nachfolgenden Streckenabschnitt bis zum Bahnübergang Hertzstraße in Berlin schon Planrecht existiert, müssen für den folgenden Abschnitt bis zum Abzweig Schönwalde noch die förmlichen Planfeststellungsverfahren in Berlin und Brandenburg beendet werden. Im Ergebnis der ersten Erörterungstermine im Herbst 2023 wurde die Notwendigkeit von Anpassungen in den vorliegenden Planungen und Gutachten festgestellt. Dies betrifft vor allem die Bereiche Umwelt-, Natur und Schallschutz. Derzeit werden die Unterlagen entsprechend überarbeitet und den Planfeststellungsbehörden im Verlauf des Jahres 2025 zur Prüfung übermittelt. Diese entscheiden dann über das weitere Vorgehen. Darauf aufbauend kann die NEB AG eine Aktualisierung der Terminplanung vornehmen. Angesichts des Umfangs der Änderungen bzw. Fortschreibungen rechnen die Projektpartner mit einer Neuauslage der Planungsunterlagen pro Bundesland. Damit einher geht eine Terminverschiebung für die Wiederinbetriebnahme.

Überblick des Vorhabens

Im Zuge der Reaktivierung der Stammstrecke der Heidekrautbahn ist für die erste Betriebsstufe folgendes Verkehrsangebot zwischen dem Bahnhof Basdorf in Brandenburg und dem Bahnhof Berlin-Wilhelmsruh vorgesehen:

- Ganztägiger 60-Minuten-Takt

- Auf der Strecke werden, wie heute schon, auch weiterhin regelmäßige Überführungsfahrten der Firma Stadler aus dem Gewerbegebiet Pankow Park stattfinden

Für die Reaktivierung des SPNV von Basdorf nach Berlin-Wilhelmsruh sind folgende Infrastrukturmaßnahmen zu realisieren:

- Erneuerung der Infrastruktur der Stammstrecke zwischen dem Abzweig Schönwalde und Berlin-Wilhelmsruh, u.a. Gleisbau, Straßen- und Gleistiefbau, Entwässerungs- und Kabelanlagen

- Streckenausrüstung mit ESTW-Technik einschließlich Signalen sowie Errichtung eines Elektronischen Stellwerkes (ESTW-A) am Bahnhof Berlin-Rosenthal, Bf. Schildow und am Betriebshalt Mühlenbecker See.

- Wiederaufbau des Regionalverkehrshalts Berlin-Wilhelmsruh (aktuell gestartetes Bauvorhaben)

- Erneuerung der sechs Verkehrsstationen im Streckenverlauf, Berlin-Rosenthal, Berlin-Blankenfelde, Schildow, Schildow Mönchmühle, Mühlenbeck und Schönwalde West

- Bau eines neuen Haltepunkts am Gewerbegebiet Pankow Park

- Einrichtung bzw. Erneuerung von Kreuzungsgleisen am Bahnhof Berlin-Rosenthal, Bahnhof Schildow und Betriebshalt Mühlenbecker See.

- Erneuerung von 14 Bahnübergängen sowie Errichtung von drei neuen technisch gesicherten Bahnübergängen

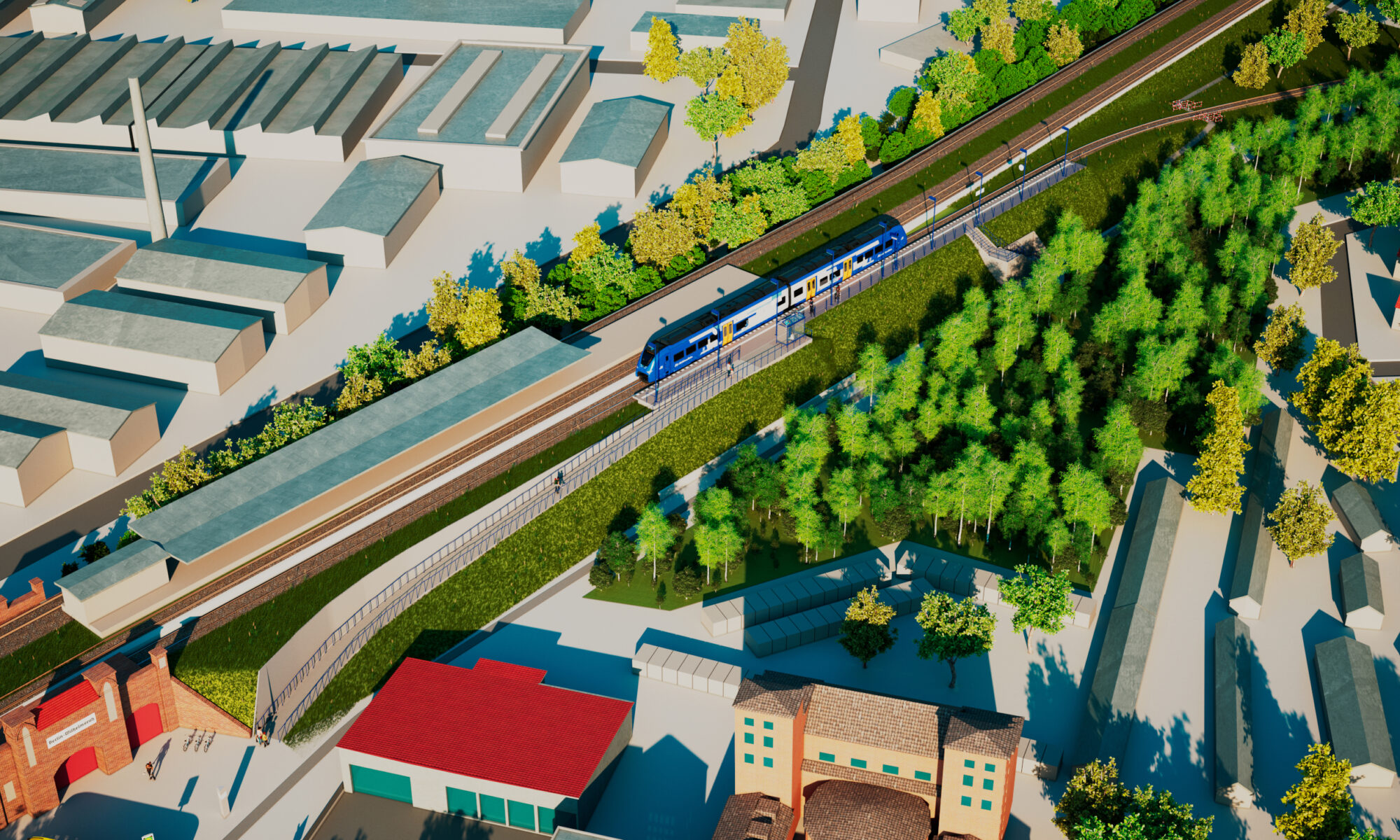

Heidekrautbahn Stammstrecke: Flug über die Stammstrecke vor der Reaktivierung

Infofilm zur Heidekrautbahn: Flug über die Stammstrecke vor der Reaktivierung

Der Film zeigt die Stammstrecke im Sommer 2022, also vor Baubeginn, aus der Vogelperspektive.

Zusätzlich gibt es einige Informationen zur geplanten Reaktivierung dieses Streckenabschnittes.

Ein Film von Sebastian Elm im Auftrag der NEB.

Heidekrautbahn Stammstrecke: Neue Entwicklungen am Bahnhof Berlin-Wilhelmsruh

Heidekrautbahn Stammstrecke: Neue Entwicklungen am Bahnhof Berlin-Wilhelmsruh

Berlin, 30. Juni 2022

Die Siemensbahn soll rechtzeitig zur Eröffnung der neuen Siemensstadt Square wieder auf der historischen Strecke fahren. Sie wurde von 1927 bis 1929 errichtet und wird nun genau 100 Jahre später wieder ein wichtiger Bestandteil des Berliner-Schienennetzes werden. Die Planungen für die Reaktivierung sind komplex, die Vorplanung soll Ende 2022 abgeschlossen werden. Unter anderem werden in den laufenden Planungen die Rahmenbedingungen für die Instandsetzung des 800 Meter langen Bahn-Viaduktes geprüft.

Für die Untersuchungen werden historische Bestandsunterlagen zur Hilfe genommen. Zur Zeit der Inbetriebnahme der Bahn gab es leider noch keine flächendeckende Farbfotografie und in den Archiven existieren keine Farbfotos. Damit die Reaktivierung so gut wie möglich durchgeführt werden kann, ist eine sehr genaue Darstellung der ehemaligen Siemensbahn notwendig. Deshalb ist die Sammlung von Farbfotos aus der Zeit essenziell.

Im Februar schlossen sich weitere bauvorbereitende Maßnahmen an. So wurden unter anderem sicherheitsrelevante Suchschachtungen zur Lokalisierung bestehender Versorgungsleitungen (z.B. Starkstrom und Entwässerungsleitungen) durchgeführt.

Auch mussten lokale Baumfällungen zur Baufeldfreimachung erfolgen. Dafür ist schon jetzt als Kompensation festgelegt, dass nach Fertigstellung des neuen Haltepunktes entsprechende landschaftspflegerische Ausgleichs- und Ersatzflächen geschaffen werden. Unter anderem ist die Bepflanzung von Böschungen und umliegenden Freiflächen im Umfang von bis zu 3.000m² mit Stauden, Bäumen und Gehölzen geplant.

Ab März fanden weitere Vermessungen im und um den Bahnhof Berlin-Wilhelmsruh statt, damit die Planungsunterlagen vervollständigt werden können.

Die Heidekrautbahn ab 2024: Neue Strecke, neues Fahrzeug, neuer Antrieb

Die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) stellt auf der InnoTrans eine technologisch und ökologisch neu gedachte Heidekrautbahn für eine Region im Wandel vor

21.09.2022

- Länder Berlin und Brandenburg sowie NEB vereinbaren Verkehrsvertrag für die Heidekrautbahn (RB27) von 2024 bis 2034

- Teil des Verkehrsvertrags sind die Reaktivierung der Stammstrecke

und der Einsatz wasserstoffbetriebener Fahrzeuge mit 100% regionaler grüner Energie - NEB und Siemens Mobility präsentieren auf der InnoTrans das Wasserstofffahrzeug Mireo Plus H

Viele Veränderungen auf der Heidekrautbahn ab 2024

Das Land Berlin, vertreten durch die Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz (SenUMVK), gibt heute, am 21.9.2022, nach Schaffung der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen, auf der InnoTrans in Berlin mit seiner Unterschrift grünes Licht für den Verkehrsvertrag auf der Heidekrautbahn (RB27) ab 2024. Die Niederbarnimer Eisenbahn und das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg (MIL) hatten den Vertrag bereits am 31. Januar 2022 unterzeichnet.

„Das i2030-Leuchtturmprojekt Heidekrautbahn steht für einen nachhaltigen und innovativen Schienenverkehr“, so Guido Beermann, Minister für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg. „Ab 2024 gestalten wir Mobilität mit regionaler grüner Energie im regionalen Wirtschaftskreislauf. Gleichzeitig profitieren die vielen Pendlerinnen und Pendler von einer deutlichen Angebotsausweitung. Damit kommen wir unserem Ziel im Landesnahverkehrsplan, bis 2037 die Dekarbonisierung im SPNV zu erreichen, einen weiteren Schritt näher.“

Der Verkehrsvertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren bis 2034 und beinhaltet Leistungen im Umfang von rund einer Million Zugkilometer jährlich, darunter den 30-Minuten-Takt nach Berlin-Karow. Die zusätzlichen Züge in den Spitzenzeiten nach Berlin Gesundbrunnen bleiben bestehen.

„Wir gehen mit der Heidekrautbahn im Projekt i2030 einen großen Schritt in Richtung Dekarbonisierung des Schienenverkehrs“, erläutert Bettina Jarasch, Senatorin für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz des Landes Berlin. „Durch die lokale Produktion mit Strom aus Wind und Sonne werden wir hier grün produzierten Wasserstoff nutzen: Damit ist das Projekt nachhaltig – und zudem weitgehend unabhängig von der Preisentwicklung auf den Energiemärkten. Wer künftig auf der Heidekrautbahn mit grünem Wasserstoff fährt, nutzt ein komfortables zusätzliches Angebot und schützt zugleich das Klima.“

Für Thomas Dill, Bereichsleiter Center für Nahverkehrs- und Qualitätsmanagement beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB),: „Dieser Verkehrsvertrag ist für alle Beteiligten und besonders für die Fahrgäste ein absoluter Meilenstein. Mit dem innovativen Forschungsprojekt zum Wasserstoffantrieb und weiteren Angebotsverbesserungen sichern wir die gewohnten VBB-Qualitätsstandards im SPNV. Zudem schaffen wir eine neue, attraktive Direktlinie von der nördlichen Siedlungsachse in die Berliner Innenstadt. Fahrgastkomfort, Klimaschutz und Verkehrswende verzahnen sich hier konsequent.“

Mit der Unterzeichnung des Verkehrsvertrages bestellen die Länder auch verkehrliche Leistungen auf der historischen Stammstrecke zwischen Berlin-Wilhelmsruh und Basdorf, die bis 2024 im Rahmen des Pojekts i2030 reaktiviert und in das bestehende Streckennetz der Heidekrautbahn integriert werden soll. Hier wird es einen Stundentakt geben.

„Mit der Reaktivierung der Stammstrecke der Heidekrautbahn und dem Einsatz von Fahrzeugen mit Wasserstoffantrieb hat die Niederbarnimer Eisenbahn in Eigeninitiative zwei Leuchtturmprojekte auf den Weg gebracht, die als Meilensteine auf dem Weg zur Energie- und Verkehrswende gelten können“, erklärt Detlef Bröcker, Geschäftsführer der Niederbarnimer Eisenbahn. „Beide haben nun ihren Niederschlag in dem neuen Verkehrsvertrag gefunden. Wir wollen zeigen, dass der Ausbau des Regionalverkehrs auf klimafreundliche, umweltverträgliche Weise geschehen und außerdem ein Mehr an Fahrgastservices bieten kann. Unser Ziel auf der RB27 wie auch auf unseren anderen Strecken im Netz Ostbrandenburg ist eine ökologische Verkehrswende. Der Dieselausstieg beginnt 2024 auf der Heidekrautbahn.“

Die Reaktivierung der Stammstrecke der Heidekrautbahn ist Teil des Korridors Nord des Infrastrukturprojekts i2030 der Länder Berlin und Brandenburg, das vom VBB koordiniert wird.

Neben der verkehrlichen Wiederinbetriebnahme der Stammstrecke beinhaltet der Verkehrsvertrag auch den Einsatz wasserstoffbetriebener Brennstoffzellen-Fahrzeuge anstelle der bisherigen Dieseltriebwagen im Rahmen eines Forschungsprojektes.

Grüner Wasserstoff aus der Region – für die Region

Der Einsatz der Wasserstofffahrzeuge auf der Heidekrautbahn ist Teil eines vom Bund und den Ländern Berlin und Brandenburg geförderten, wissenschaftlich begleiteten Pilot-Verbundprojektes zum Aufbau einer regionalen, nachhaltigen Wasserstoffinfrastruktur. Dies ermöglicht einen emissionsfreien Nahverkehr auf der RB27 auf Basis heimischer erneuerbarer Energien.

Um den benötigten grünen Wasserstoff vor Ort in der Region zu produzieren, plant der Energieerzeuger ENERTRAG ein Wasserstoffwerk in der Nähe der Heidekrautbahn. Der dafür notwendige Strom wird zu 100% aus Wind- und Sonnenenergie gewonnen. Die Kreiswerke Barnim werden mit einer Wasserstofftankstelle auf dem Betriebsgelände der NEB in Basdorf die infrastrukturellen Voraussetzungen schaffen, um den Wasserstoff am Ort des Energiebedarfs zur Verfügung zu stellen. Die Niederbarnimer Eisenbahn beschafft die Wasserstofffahrzeuge und setzt diese im SPNV auf der RB27 ein.

Mit www.wasserstoffschiene-heidekrautbahn.de haben die Verbundpartner eine gemeinsame Website geschaffen, um über das Wasserstoffprojekt, die beteiligten Akteure und den Projektfortschritt zu informieren.

Das Verbundprojekt wurde im Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie im Mai 2021 vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) mit rund 25 Millionen Euro gefördert. Die Förderrichtlinie wird von der NOW GmbH koordiniert und durch den Projektträger Jülich (PtJ) umgesetzt. Die Forschungspartner BTU Cottbus-Senftenberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) übernehmen die wissenschaftliche Begleitung des Vorhabens.

Mireo Plus H: Ein Fahrzeug für Fahrgäste und Klima

Die Fahrzeuge für diese grüne Revolution liefert der Hersteller Siemens Mobility. Sieben zweiteilige Züge vom Typ Mireo Plus H, ausgestattet mit Brennstoffzellen-Antrieb und Lithium-Ionen-Batterie, werden ab 2024 für eine CO2-emissionsfreie Mobilität auf der Heidekrautbahn sorgen. Damit werden zum ersten Mal in der Metropolregion Berlin-Brandenburg Wasserstoffzüge zum Einsatz kommen. Das Fahrzeug vom Typ Mireo Plus H, das für die Niederbarnimer Eisenbahn zum Einsatz kommt, wird auf der InnoTrans der Öffentlichkeit vorgestellt.

„Wir freuen uns, den Mireo Plus H, der auf unserer beliebten und bewährten Mireo-Plattform basiert, auf der InnoTrans zu präsentieren. Dank großer Reichweite, schneller Beschleunigung und modernsten Technologien wird der Zug neue Maßstäbe setzen“, so Albrecht Neumann, CEO Rolling Stock bei Siemens Mobility. „Wir sind stolz, dass der Wasserstoffzug Mireo Plus H in Zukunft emissionsfreien Personenverkehr in Netz Heidekrautbahn ermöglichen wird.“

Die hochmodernen Wasserstoffzüge der zweiten Generation zeichnen sich durch ein H2-Traktionssystem mit hoher Antriebsleistung von 1,7 MW für eine Beschleunigung bis zu 1,1 m/s² und eine Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h aus. Des Weiteren bestechen die Züge durch die niedrigsten Lebenszykluskosten am Markt und bewährte Plattformtechnologie. Die Umstellung von Diesel auf Wasserstoff auf der Heidekrautbahn reduziert jährlich den CO2-Ausstoß um rund drei Millionen Kilogramm und spart 1,1 Millionen Liter Diesel ein.

Doch auch darüber hinaus ist der Mireo dank einer selbsttragenden, geschweißten Leichtbaustruktur in Aluminium-Integralbauweise energiesparend und umweltfreundlich konzipiert. Eine verbesserte Aerodynamik, die Energieeffizienz der recycelbaren Komponenten und das intelligente Bordnetzmanagement tragen zur Reduzierung von Ressourcenverbrauch und Emissionen bei.

Fahrgäste profitieren von einem komfortabel gestalteten, großzügigen Innenraum, kostenfreiem WLAN, Displays für dynamische Fahrgastinformationen in Echtzeit, einem gesondert gekennzeichneten Familienbereich und zwei Mehrzweckbereichen mit ausreichend Platz für Kinderwagen, Rollstühle und bis zu zwölf Fahrräder. Die Fahrzeuge sind auf jeder Seite mit drei Türen ausgestattet, die Fahrgästen im Rollstuhl oder mit Kinderwagen einen problemlosen Ein- und Ausstieg auch bei niedrigeren Bahnsteigen ermöglichen. Eine neuartige Wegeleitung im Fahrzeug sorgt zusätzlich für einen zügigen, unkomplizierten und vor allem barrierefreien Fahrgastwechsel.

Der Auftrag an Siemens Mobility beinhaltet auch einen Service- und Ersatzteilliefervertrag (TSSSA) über zehn Jahre bis 2034, der nicht nur alle notwendigen Instandhaltungs-, Wartungs- und Reparaturtätigkeiten absichert, sondern auch deren kontinuierliche Weiterentwicklung, angepasst auf den kundenspezifischen Einsatz der Fahrzeuge auf der Heidekrautbahn. Siemens Mobility sichert somit die Verfügbarkeit der Züge über die gesamte Laufzeit des Verkehrsvertrages. Die Mireo Plus H werden in der NEB-Werkstatt in Basdorf gewartet.

Schnelle Verbindungen,

pünktliche Züge,

mehr Platz in der Bahn:

Attraktiveres Bahnangebot

Stammstrecke Heidekrautbahn – Auslage Planungsunterlagen

Anstehende Bürgerbeteiligung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens – Planungsunterlagen zur öffentlichen Einsicht werden für einen Monat ausgelegt

Die Genehmigungsphase für die Reaktivierung der Stammstrecke der Heidekrautbahn (RB27) zwischen dem Abzweig Schönwalde und Berlin-Wilhelmsruh schreitet voran. Nachdem die im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens benötigten Planungsunterlagen der einzelnen Streckenabschnitte und Haltepunkte von den zuständigen Prüfbehörden der Länder Berlin und Brandenburg begutachtet wurden, folgt nun die Auslage der Unterlage.

Neben den Abstimmungen zwischen der Vorhabenträgerin Niederbarnimer Eisenbahn-AG und den Ländern Berlin und Brandenburg sowie dem VBB im Rahmen des Infrastrukturprojektes i2030, sieht das Verfahren zur Planfeststellung nun die Beteiligung der Öffentlichkeit vor. Interessierte erhalten dabei vom 08.08.2022 bis zum 07.09.2022 die Gelegenheit, die geplanten bau- und naturschutzrechtlichen Maßnahmen einzusehen und die Möglichkeit zur Stellungnahme. Die Ankündigung über die Auslegung der Planungsunterlagen erfolgt über die Amtsblätter der jeweiligen Brandenburger Kommunen und das Berliner Amtsblatt. Dort finden sich Informationen zu den entsprechenden Orten und Zeiten der Einsichtnahme in die Planungsunterlagen, die Adressaten für Einwendungen sowie weitere für das Anhörungsverfahren wichtige Mitteilungen.

Die Auslegung findet Ländergrenzen übergreifend statt; die Brandenburger Unterlagen können somit in Berlin-Pankow und die Berliner Unterlagen in der Gemeinde Mühlenbecker Land eingesehen werden. Möglich ist dies sowohl online als auch persönlich vor Ort; für Letzteres wird in der Regel eine vorherige Terminvereinbarung erbeten. Digital sind die Planungsunterlagen unter www.LBV.brandenburg.de und www.berlin.de/planfeststellungen einsehbar. Ein weiterer Zugang besteht über das UVP-Portal der Länder für umweltverträglichkeitsprüfungspflichtige Vorhaben (www.uvp-verbund.de).

Nach der Auslegung erhalten die Öffentlichkeit und die Behörden die Möglichkeit, innerhalb einer einmonatigen Frist ihre Bedenken und Hinweise bis zum 07.10.2022 einzureichen. Diese werden im anschließenden Erörterungstermin zwischen der Vorhabenträgerin und den Betroffenen unter Leitung der Anhörungsbehörde besprochen. Über die Berücksichtigung der Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde entschieden und abschließend ein Planfeststellungsbeschluss erlassen. Damit erhält die Niederbarnimer Eisenbahn-AG ihre Baugenehmigung.

Davon abhängig ist auch der endgültige Finanzierungsrahmen sowie der finale Schlussbericht der Nutzen-Kosten-Untersuchung (NKU). Nach vorläufigem Schlussbericht ist das Vorhaben zur Reaktivierung der Stammstrecke Heidekrautbahn aus gesamtwirtschaftlicher Sicht förderfähig. Die final abgeschlossene NKU bildet die Grundlage der Antragsstellung auf Bundesförderung.

Schnelle Verbindungen,

pünktliche Züge,

mehr Platz in der Bahn:

Attraktiveres Bahnangebot

Finanzierung für Planungen bei der Nordbahn gesichert

i2030-Teilprojekt Nordbahn: Weitere Planungen sehen mehr Gleise vor

Ziel: Einbindung von zusätzlichen Regionalverkehren nach Berlin Gesundbrunnen • Länder Berlin und Brandenburg unterzeichnen Finanzierungvereinbarung mit Deutscher Bahn • Bis Ende 2024 läuft die Vorplanung

18. November 2021

Zukünftig sollen der Prignitz-Express (RE6/RB55) aus Richtung Hennigsdorf und die Heidekrautbahn (RB27) über die Stammstrecke und Berlin-Wilhelmsruh nach Berlin Gesundbrunnen durchfahren und damit jeweils eine schnelle Direktverbindung im 30-Minuten-Takt ins Berliner Zentrum erhalten. Um diese Ziele zu erreichen, muss die Infrastruktur der Nordbahn zwischen Bornholmer Straße, Schönholz und Wilhelmsruh – der südliche Abschnitt der Nordbahn – erweitert werden. Die heute unterzeichnete Finanzierungsvereinbarung für die Vorplanung ist dafür ein wichtiger Baustein. Die Finanzierung über 6 Mio. Euro wird durch die Länder Berlin und Brandenburg abgesichert. Der Ausbau ist Bestandteil des Infrastrukturprojektes i2030, in dem sich die Länder Berlin und Brandenburg, die Deutsche Bahn und der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) zusammengeschlossen haben. Für die gesamte Hauptstadtregion sollen damit mehr und bessere Schienenverbindungen geschaffen werden.

Auf der rund 3,0 Kilometer langen Strecke zwischen Bornholmer Straße und dem Abzweig Schönholz wird der Wiederaufbau eines zweiten Gleises geplant. Damit können die zusätzlichen Züge des Regionalverkehrs sowohl von Prignitz-Express als auch Heidekrautbahn auf der Nordbahn zum Umsteigeknoten Gesundbrunnen durchfahren. Der weitere Schienenausbau auf rund 1,0 km Länge zwischen Abzweig Schönholz und Wilhelmsruh dient der Einbindung der Heidekrautbahn und wird als ein- und zweigleisige Variante geprüft. Parallel finden auf dem Abschnitt die Planungen für die Anbindung der Abstellanlage Berlin-Schönholz statt, die für Angebotserweiterungen im Fernverkehr im Rahmen des Deutschlandtakts erforderlich ist. Beide Maßnahmen werden von den Projektteams der Deutschen Bahn aufeinander abgestimmt. In dem Zuge wird auch die Leit- und Sicherungstechnik erweitert und modernisiert.

Regine Günther, Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz des Landes Berlin:

„Wir werden die Verbindungen zwischen Berlin und Brandenburg mit den Nordbahn-Projekten entscheidend verbessern, mit dichteren Takten und besseren Umsteigemöglichkeiten. Klimafreundliche, komfortable Schienen-verbindungen werden für Pendlerinnen und Pendler so deutlich attraktiver und damit der Anreiz größer, vom Auto auf den Zug umzusteigen.“

Guido Beermann, Minister für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg:

„Die Nordbahn vereinigt mehrere wichtige i2030-Teilprojekte, wie die Stammstrecke der Heidekrautbahn, den Prignitz-Express und die Nordbahn selbst. Damit erschließen wir zwei Siedlungsachsen besser mit der Schiene. Gleichzeitig können Erholungssuchende mit der Heidekrautbahn über die Nordbahn schnell beliebte Ausflugsziele wie beispielsweise den Wandlitzsee oder die Schorfheide erreichen. Mit der heute unterschriebenen Finanzierungsvereinbarung gehen wir an dieser zentralen Schnittstelle einen großen Schritt voran.“

Alexander Kaczmarek, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn AG für das Land Berlin:

„Elektrifiziert und größtenteils zweigleisig, so wird bald der südliche Teil der Nordbahn zwischen Berlin-Gesundbrunnen und Berlin-Schönholz/Wilhelmsruh aussehen. Mit der nun startenden Vorplanung stellen wir nicht nur die Weichen für den Zubringer zahlreicher i2030-Projekte in Berlins Norden, sondern ebnen mit dem Anschluss der neuen ICE-Abstellanlage in Berlin-Schönholz auch den Weg für mehr Fernverkehr in Deutschland. Und gut ist: die Planungen werden einen späteren Wiederaufbau der gesamten Nordbahn berücksichtigen.“

Susanne Henckel, Geschäftsführerin des Verkehrsverbundes Berlin – Brandenburg:

„Die Pandemie hat bei vielen Menschen einen Wandel bei Themen wie Wohnen, Arbeit und Erholung eingeleitet. Das führt langfristig zu Änderungen im Mobilitätsverhalten und neuen Erwartungen an einen flexiblen und umweltfreundlichen Nahverkehr. Im Verbundgebiet Berlin-Brandenburg begegnen wir unter anderem mit dem Projekt i2030 den Engpässen auf der Schiene, um die Angebote zukünftig zu verbessern. Auf der Nordbahn Richtung Berlin Gesundbrunnen brauchen wir zusätzliche Gleise, damit der Prignitz-Express und die Heidekrautbahn den Bahnhof Gesundbrunnen als wichtigen Berliner Umsteigeknoten mit den nördlichen Landkreisen verbindet. Damit machen wir den Schienennahverkehr attraktiver und leisten einen wichtigen Beitrag zur Verkehrswende.“

Während der Vorplanung werden folgende Leistungsbausteine von den i2030-Partnern erarbeitet:

- Untersuchung der technischen und rechtlichen Durchführbarkeit der möglichen Varianten

- Prüfung umwelt- und naturschutzrechtlicher Vorgaben

- Erstellen einer ersten Kostenschätzung und Erstabschätzung zum zeitlichen Projektablauf

- Volkswirtschaftliche Bewertung der Varianten (Nutzen-Kosten-Untersuchung)

- Ableitung einer Vorzugsvariante für die weitere Planung

Nach der heute vereinbarten Vorplanung folgen die Entwurfs- sowie die Genehmigungsplanung. Mit dem Abschluss dieser Planungen und den Erhalt aller behördlichen Genehmigungen wird nach aktuellem Stand im Jahr 2027 gerechnet. Die Inbetriebnahme ist mit Absicherung der Finanzierung für 2030 angestrebt.

Mehr Informationen zum Projekt finden sich hier

Schnelle Verbindungen,

pünktliche Züge,

mehr Platz in der Bahn:

Attraktiveres Bahnangebot