Wieder Leben auf der Potsdamer Stammbahn: Streckenbegehung der i2030-Projektpartner

Berlin, 22. November 2022

Wenn das kein gutes Omen ist: Bei drei Terminen im Oktober 2022 haben die i2030-Projektpartner die Strecke des i2030-Korridors unter die Lupe genommen und daraus Schlüsse über die kommenden Planungen zur Reaktivierung der Potsdamer Stammbahn gezogen. Und das jedes Mal bei strahlender Herbstsonne.

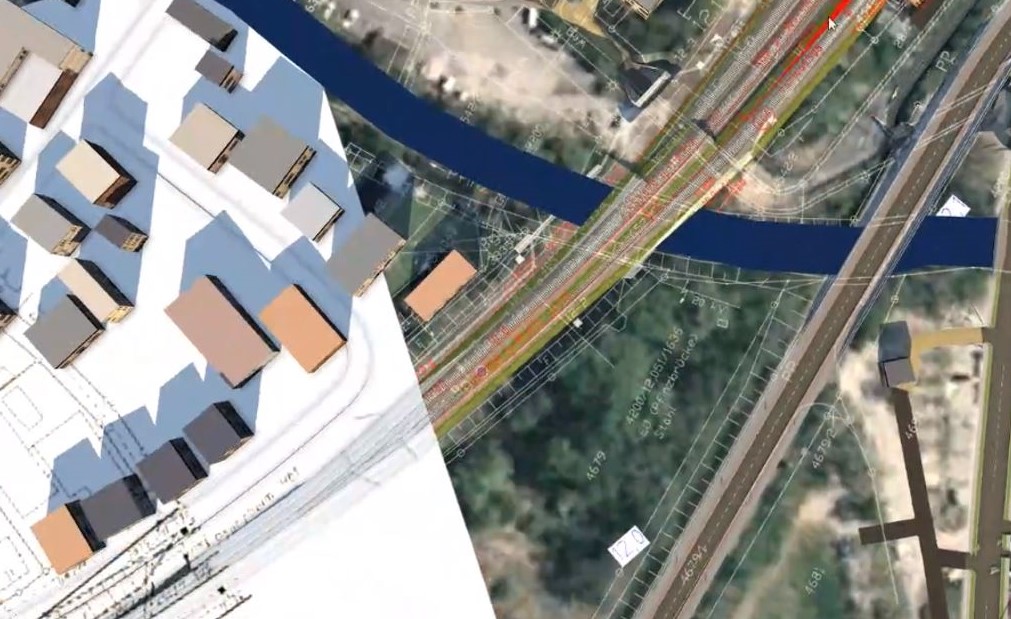

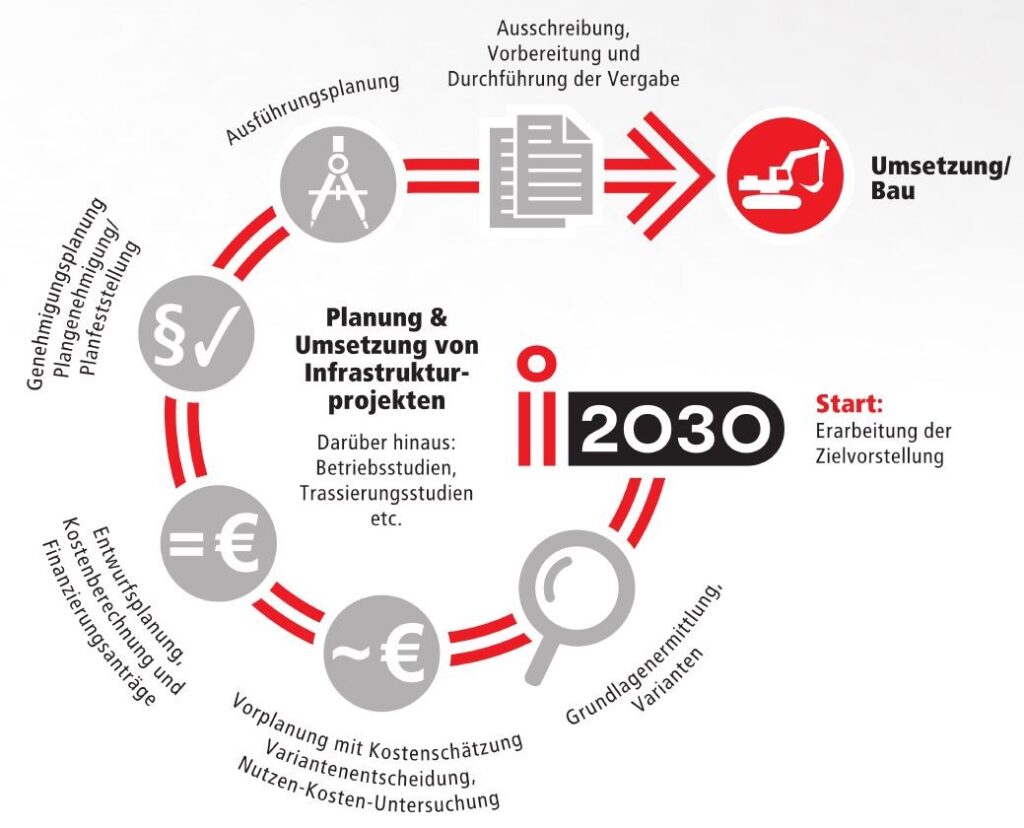

Endlich kann es losgehen, nachdem sich die Länder Berlin und Brandenburg im Mai 2022 für den Ausbau der Potsdamer Stammbahn als zweigleisige Strecke für den Regionalverkehr ausgesprochen haben. Um sich für die nun anstehende Vorplanung ein möglichst genaues Bild von den örtlichen Gegebenheiten zu machen, haben die Projektbeteiligten einen Großteil der Strecke zwischen Griebnitzsee und Potsdamer Platz – insgesamt rund 21 Kilometer – zu Fuß erwandert. Zum Schienenprojekt gehört der Ausbau sowie der weitere Wiederaufbau des Berliner Innenrings als elektrifizierte, zweigleisige Strecke zwischen Schöneberg und Treptow, was noch einmal 10 zusätzliche Streckenkilometer ausmacht.

Die Begehung wurde darum in drei Abschnitten durchgeführt:

Streckenbegehung 1: Griebnitzsee-Zehlendorf

In Griebnitzsee sollen die bestehenden Regionalverkehrsbahnsteige auf die künftige Standardlänge von 220 m erweitert werden. Nach Besichtigung der Bahnsteigsituation wurde der Streckenverlauf am Abzweig Griebnitzsee (hier trennen sich die Strecken von Wannsee nach Potsdam Hbf und Potsdam-Rehbrücke) begutachtet. Während die Einbindung von der Potsdamer Stammbahn nach Griebnitzsee niveaufrei gestaltet werden soll, werden in Richtung Rehbrücke verschiedene Varianten (niveaugleich und teilweise niveaufrei) untersucht. Anschließend ging es durch teils dichten Bewuchs, bei dem es fast zum Verlust der Kameraabdeckung eines Kollegen kam. Nach der erfolgreichen Suchaktion ging es weiter über den Teltowkanal, die ehemalige Autobahnbrücke, die künftigen Halte Europarc-Dreilinden und Düppel-Kleinmachnow nach Zehlendorf.

Streckenbegehung 2: Zehlendorf – Potsdamer Platz

Vom S-Bahnsteig in Lichterfelde West wurde der Streckenbereich zu Fuß erschlossen, dann ging es weiter nach Steglitz und Schöneberg. Dort wurde der Bereich der Verbindungskurve von der Stammbahn auf den Berliner Innenring mit Querung des Sachsendamms genauer inspiziert. Ein weiteres Augenmerk lag auf der möglichen Anordnung des angedachten direkten Übergangs vom künftigen Regionalverkehrsbahnsteig zur Ringbahn. Sowohl von der Höhe (Kreuzungsbauwerk der Ringbahn und Brücke über die Dominicusstraße) als auch der Breite sind hier die Platzverhältnisse besonders beengt. Von Schöneberg führte die Begehung weiter über die Torgauer Straße, das EUREF-Gelände, hin zur S-Bahnstation Julius-Leber-Brücke. Hier treffen die Planungen zur Potsdamer Stammbahn auf die Planungen zur Berliner S21 („Cheruskerkurve“, Bauabschnitt 3b). Um für die S21 nichts zu verbauen, wird die Trassierung der S-Bahn abschnittsweise im Projekt Stammbahn mit untersucht.

Streckenbegehung 3: Schöneberg – Südlicher Innenring – Treptow Güterbahnhof / Treptower Park

Beim dritten Termin starteten die Kolleg*innen von Berlin Südkreuz, bevor es weiter nach Tempelhof und dann mit der S-Bahn zur Hermannstr. ging und von dort per Fuß nach Neukölln. An diesem Tag endete die Begehung am Ostkreuz, wo ebenfalls die bestehenden Bahnsteige an Gleis 13 und 14 auf 220 m verlängert werden sollen.

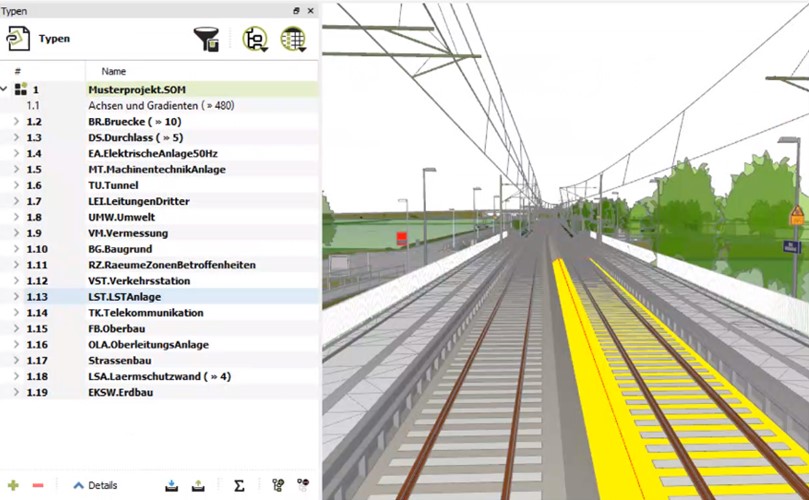

Kolleg*innen verschiedener Fachgebiete sammelten Erkenntnisse darüber, wie die zukünftigen Bahnsteige angeordnet werden können, wo der Platz auf dem Bahngelände möglicherweise nicht ausreicht, welche Vorsorgemaßnahmen existieren und wo Platz für Zuwegungen zu den kommenden Stationen ist. Ob sich diese ersten Einschätzungen als zutreffend erweisen, wird in der kommenden Detailplanung geprüft.

Die Ergebnisse fließen nun in die Aufgabenstellung für den Finanzierungsvertrag zwischen Berlin,Brandenburg und der Deutschen Bahn ein. Sobald die Dokumente gezeichnet sind, kann die Ausschreibung für das Planungsbüro beginnen. Dann werden wieder regelmäßig Planer*innen und Experten*innen die Strecke begutachten und die Puzzlestücke für die komplexen Planungen Stück für Stück zusammensetzen. Bei den Zwischenständen werden die beteiligten Kommunen und die Öffentlichkeit regelmäßig auf dem Laufenden gehalten.