Bis zum

29. September 2024

Jeder Schritt zählt

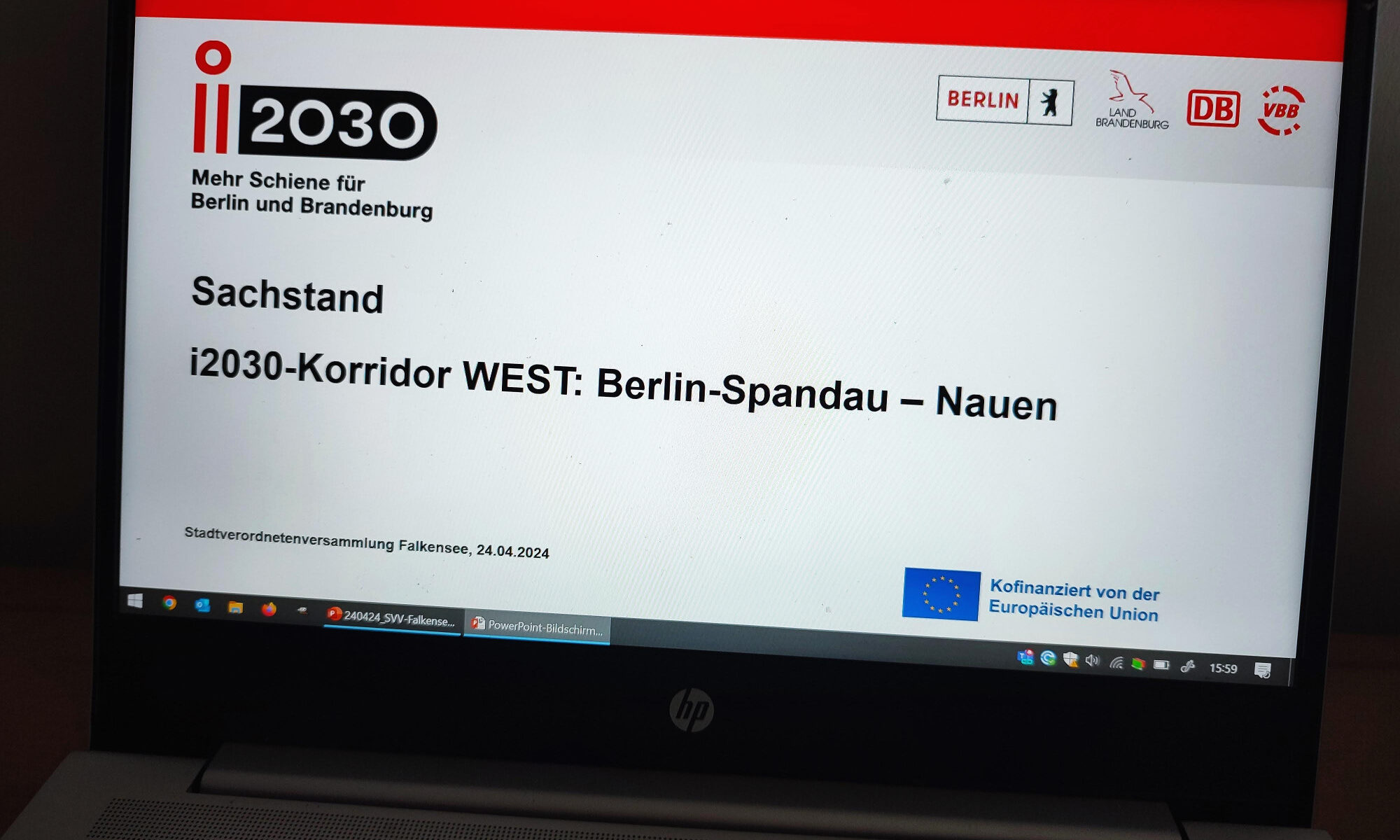

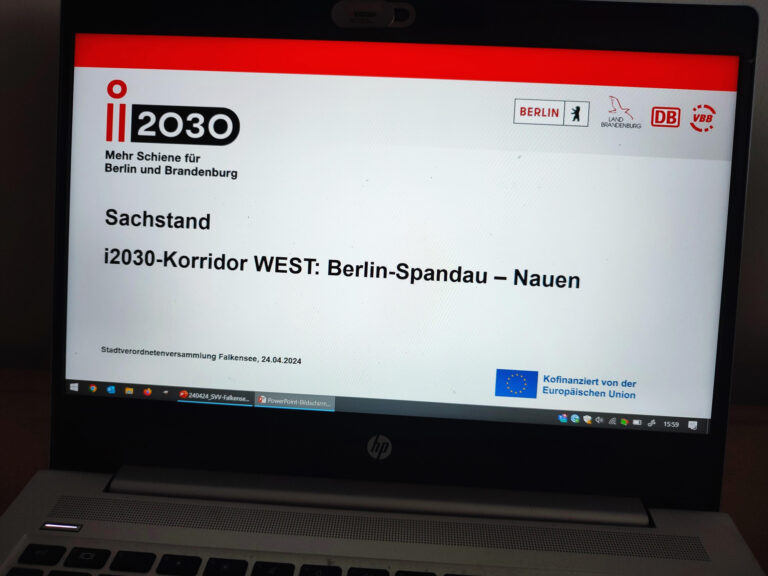

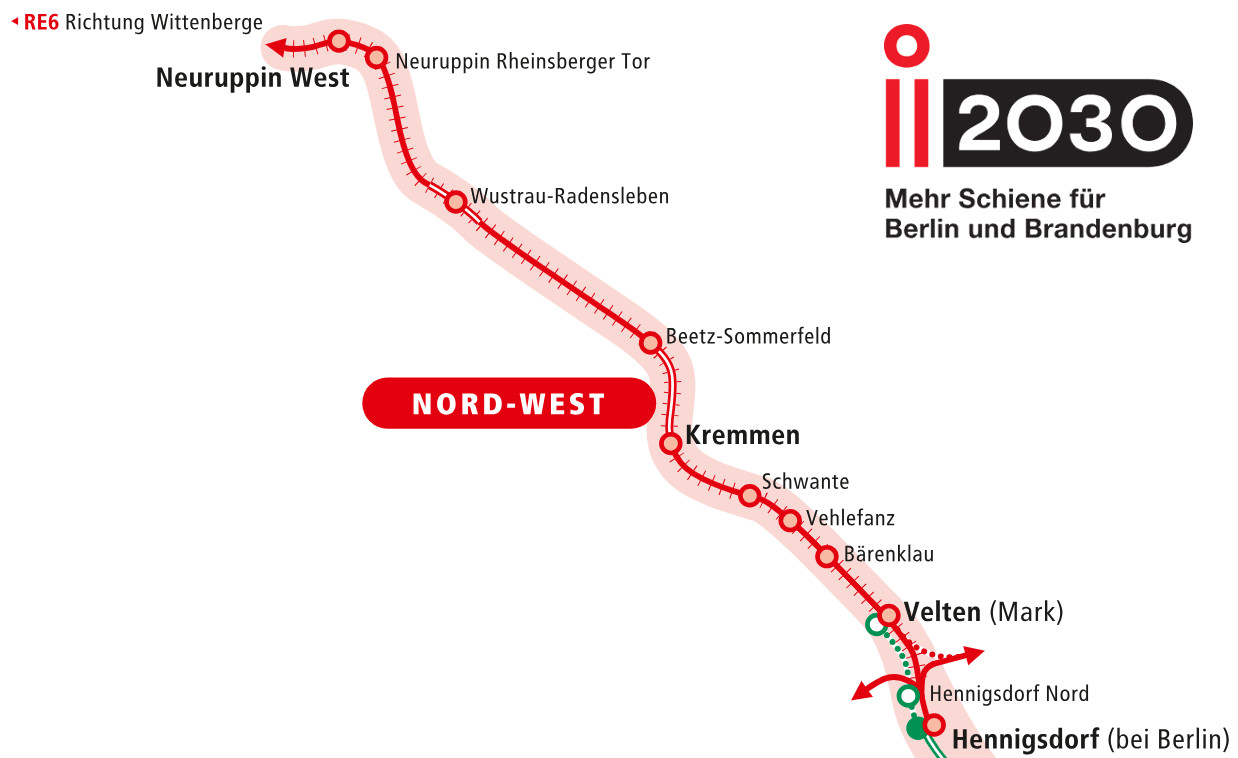

Mit dem Berlin-Marathon 2024 steht ein Symbol für Engagement, Ausdauer und Leistungsbereitschaft vor der Tür – Werte, die auch das Projekt „i2030 – Mehr Schiene für Berlin und Brandenburg“ seit seinem Startschuss täglich lebt. Als großangelegtes Infrastrukturprojekt, das die Länder Berlin und Brandenburg gemeinsam mit der Deutschen Bahn und dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) vorantreiben, steht i2030 für eine nachhaltige Verkehrswende. Neue Gleise, moderne Bahnhöfe und mehr Verbindungen sollen die wachsende Bevölkerung der Hauptstadtregion umweltfreundlich bewegen – ein langfristiges Vorhaben, das mit den gleichen Herausforderungen kämpft wie Marathonläufer:innen: Es erfordert eine gut durchdachte Vorbereitung, Durchhaltevermögen und den unbedingten Willen, das Ziel zu erreichen. Das macht den Marathon nicht nur zum Spiegelbild von Projekten wie i2030, die eine weitreichende Wirkung anstreben, sondern auch zur Inspiration.

Deshalb bestreitet in diesem Jahr Paul den Marathon für i2030. Der 19-jährige Sportstudent und Marathon-Neuling verkörpert die junge Generation, die sich leidenschaftlich für nachhaltige Verkehrslösungen einsetzt. Sein Engagement im Marathon unterstreicht unser gemeinsames Bestreben, die Verkehrswende durch nachhaltige Projekte wie i2030 zu verwirklichen. Sein Lauf ist ein Zeichen für alle, die an die Kraft langfristiger Planung und den Erfolg durch Ausdauer glauben.

Informiere Dich hier über den Verlauf der Vorbereitung und begleite Paul und i2030 hier auf ihrem langen Weg zum Ziel, ein nachhaltiges und effizientes Verkehrssystem für Berlin und Brandenburg zu schaffen. Denn die Verkehrswende ist ein Marathon.

Einführung

Einführung

Bis zu 200 km Strecke werden

reaktiviert, neu- oder ausgebaut

Bis zu 100 Stationen werden

um-, neu- oder ausgebaut

Als nächstes kommt:

Paul stellt sich vor

Seid gespannt und schaut nächste Woche wieder vorbei!

Paul stellt sich vor

Laufen und Mobilität: Beides bedeutet Freiheit für mich!

Als nächstes kommt:

Gewinnspiel

Seid gespannt und schaut nächste Woche wieder vorbei!

Gewinnspiel

Auf die Schiene, fertig los –

Starte mit i2030 beim Berlin Marathon

Die Verkehrswende läuft – und i2030 führt uns auf die Zielgerade: Gemeinsam mit i2030, unserem wegweisenden Infrastrukturprojekt für den Schienenausbau in Berlin-Brandenburg, habt ihr die Chance, einen von 3 Freistarts für den BMW Berlin-Marathon am 29.09.2024 zu gewinnen!

So einfach geht’s:

1. Folge unserem Instagram-Account hier.

2. Like diesen Instagram-Beitrag

3. Die Verkehrswende ist ein Marathon: Kommentiere, was du für nachhaltige Mobilität tust.

Teilnahmeschluss ist der 08.08.2024 um 23:59 Uhr.

Die Gewinner schreiben wir am XX.XX.XX. per Direct Message an.

Viel Glück!

Du willst wissen, wie es bei i2030 läuft? Hier geht's lang!

Gesundheit geht vor

Ob Verkehrswende oder Marathon: In manchen Dingen lohnt es, sich auf Experten zu verlassen

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

DER GROSSE TAG

Ein starkes Team und eine gute Vorbereitung machen außergewöhnliche Leistung möglich

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Als nächstes kommt:

Gesundheit geht vor

Seid gespannt und schaut nächste Woche wieder vorbei!