Die Inbetriebnahme der Regional- und Fernbahnstrecke zwischen Berlin Südkreuz und Blankenfelde, der so genannten Dresdner Bahn, führt zu umfangreichen Fahrplan- und Angebotsänderungen im Regional- und S-Bahnverkehr in Berlin und Brandenburg – auf vielen Verbindungen können Fahrzeiten deutlich verkürzt und Takte verdichtet werden.

Darüber hinaus wird das Angebot vielerorts der Nachfrageentwicklung der letzten Jahre angepasst. So wird eine neue Linie das stark nachgefragte Angebot von Berlin über Angermünde nach Stralsund verstärken. Der Abschluss von Bauarbeiten führt zu Erleichterungen für die Fahrgäste, herausfordernd bleibt jedoch das allgemeine Störgeschehen und Bauaufkommen im Bahnnetz.

Mit der Eröffnung der Dresdner Bahn in Berlin wird die zweite Betriebs-stufe im Vergabenetz Elbe-Spree umgesetzt. Der Umfang an bestellten Leistungen im Regionalverkehr der Länder Berlin und Brandenburg steigert sich dadurch trotz zunehmender Herausforderungen bei der Finanzierung des SPNV-Angebots um ca. eine halbe Million Zugkilometer.

Die wichtigsten Änderungen und Verbesserungen zum Fahrplanwechsel im Dezember 2025 nach Regionen:

Berlin und Umland

Neue Linienführung der Flughafenexpresslinie FEX und die neue Linie RE20: Doppelter Takt, neue Linie und deutlich reduzierte Fahrzeit vom Berliner Hauptbahnhof zum Flughafen BER. Durch die direkte Linienführung über die Dresdner Bahn kann die Fahrzeit ab Berlin Hbf zum Flughafen BER von heute 39 Minuten auf etwa 23 Minuten nahezu halbiert werden. Durch den 15-Minuten-Takt auf der Linie FEX bestehen ganztags kurze Umsteigezeiten, eine hohe zeitliche Flexibilität und hohe Kapazitäten im Flughafenverkehr aus dem Berliner Zentrum. Die neue Linie RE20 fährt täglich im Stundentakt von ca. 4 bis 21 Uhr zwischen Berlin Hauptbahnhof und Lübbenau (Einzelfahrten weiter nach Cottbus) ebenfalls über die Dresdner Bahn zum Flughafen BER. Die Linien FEX und RE20 halten am Berliner Hauptbahnhof (Um-stieg u.a. von S-Bahnen, Fern- und Regionalverkehr sowie U5), am Potsdamer Platz (Umstieg u.a. von Nord-Süd-S-Bahn-Linien S1, S2, S25, S26 und der U2), am Bahnhof Südkreuz (Umstieg u.a. von Fern- und Regionalverkehr, Ringbahnlinien, S2, S25 und S26) und natürlich am Flughafen BER.

Die Linien RB24 und RB32, die von Oranienburg bzw. Eberswalde über den Berliner Osten fahren, werden zum Fahrplanwechsel direkt über den Flughafen BER geführt und nach Blankenfelde (TF) bzw. Ludwigsfelde durchgebunden. Möglich wird das, weil der FEX die neue Route über die Dresdner Bahn befährt. Mit den Halten u.a. in Berlin Hohenschönhausen, Berlin-Lichtenberg, Berlin Ostkreuz und Berlin-Schöneweide ergeben sich bessere Verbindungen aus den nordöstlichen und östlichen Berliner Stadtbezirken durch die neuen Linienführungen der RB24 und RB32. Beide Linien ersetzen somit auch den bisherigen 30-Minuten-Takt des FEX vom Berliner Ostkreuz aus.

Eine neue Direktverbindung von Frohnau (Montag-Freitag) bzw. Pankow (Samstag + Sonntag) über Ostkreuz zum Flughafen BER mit der Linie S85 der Berliner S-Bahn verbessert die Erreichbarkeit des Flughafens für den Berliner Osten, Nordosten und Norden. Mit dem neuen Linienweg wird die Linie auch täglich bis ca. 24 Uhr unterwegs sein.

Nordwesten (Landkreise Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel, Havelland)

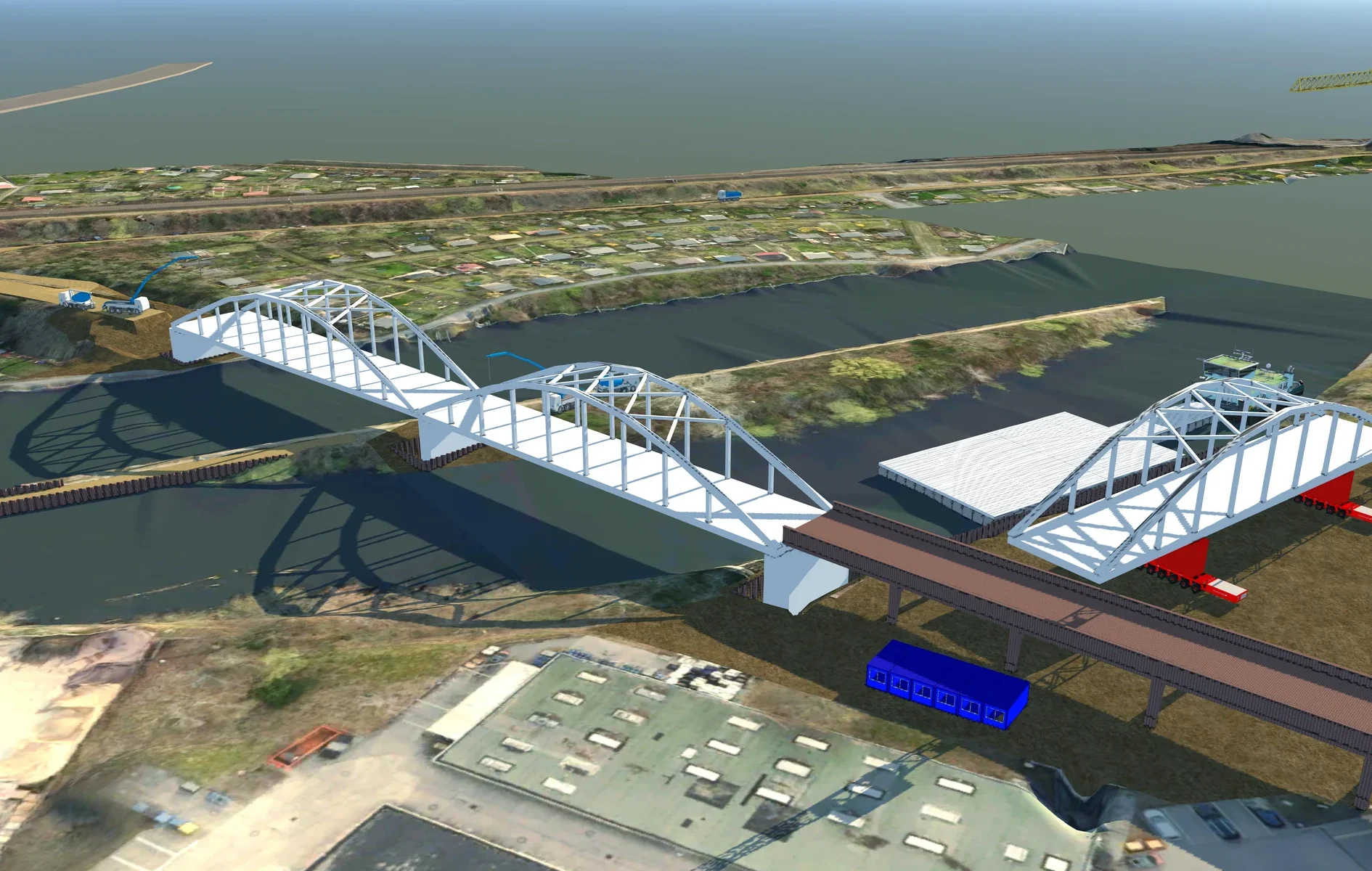

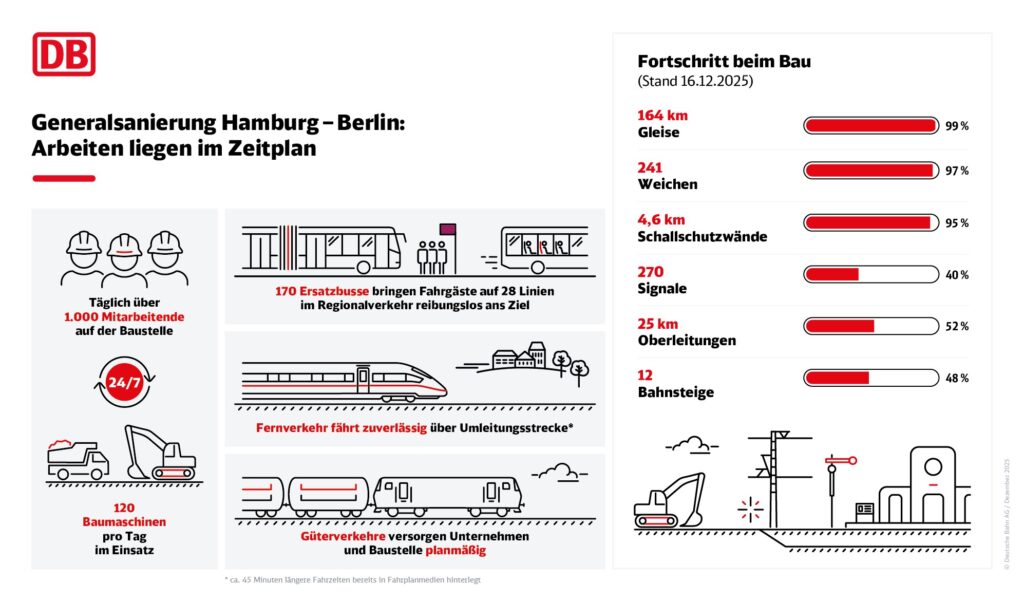

Die Bauarbeiten an der Bahnstrecke Berlin – Hamburg laufen noch bis 30.04.2026. Das Ersatzverkehrsangebot wird in den kommenden Wochen hinsichtlich der Kapazitäten erneut der Verkehrsnachfrage angepasst. Takt und Bedienzeiten bleiben unverändert. Die zu Oktober 2025 eingeführte Taktverdichtung zwischen Nauen, Wustermark und Falkensee ist gut nachgefragt und wird bis Ende des Ersatzverkehrs beibehalten.

Der Zugverkehr während der Generalsanierung wird weitgehend unverändert fortgeführt, es kommt jedoch zu einem Linienwechsel: Die Linie RB10 wird ab dem Fahrplanwechsel statt der RB14 von und nach Wustermark fahren und dort neben den Linien RE4 und RB21 zu den gewohnten Zeiten den Anschluss zum Ersatzverkehr herstellen. Nach Ende der Generalsanierung am 1. Mai 2026 fahren die Linien RE2, RE8, RE6, RB10 und RB14 dann wieder auf der Hamburger Bahn. Die Linie RE8 wird von Wismar bzw. Wittenberge aus neu nach Elsterwerda durchgebunden und ergänzt sich mit der Linie RB10 zwischen Nauen und Berlin bzw. Rangsdorf zu einem etwa halbstündlichen Angebot durch den Berliner Nord-Süd-Tunnel. Die Linien RE2 und RB14 fahren – ebenfalls im etwa halbstündlichen Abstand zueinander – von Nauen aus auf die Berliner Stadtbahn.

Bereits ab Anfang Februar kann die Linie RE6 wieder über Kremmen und Velten nach Hennigsdorf fahren. Gleichzeitig fährt die RB32 dann auch wie-der von und nach Oranienburg.

Auf der Linie RB27 werden im Abschnitt Basdorf – Wensickendorf – Schmachtenhagen sehr schwach nachgefragte Fahrten außerhalb der Hauptverkehrszeit und am Wochenende nicht mehr angeboten.

Zwischen Oktober 2026 und Dezember 2026 kommt es zu umfangreichen Baumaßnahmen im Bereich der Strecke Spandau – Wustermark – Rathenow – Stendal im Rahmen der Generalsanierung der Lehrter Bahn. Der Zugverkehr wird in diesem Zeitraum durch Busse ersetzt werden müssen. Das Ersatzverkehrskonzept wird vsl. im ersten Quartal 2026 kommuniziert.

Südwesten (Landkreise Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming, Potsdam, Brandenburg (Havel))

Änderungen ergeben sich im Westen vor allem auf den Linien RE1 und RB37. Seit Oktober 2025 wird ein Teil der sechsteiligen Züge der ODEG, die auf der Linie RE1 im Einsatz sind, sukzessive auf acht Wagen verlängert. Damit kann die Kapazität auf der Linie weiter gesteigert werden. Da einige Bahnsteige erst noch verlängert werden, muss für einige Jahre eine Anpassung des Betriebskonzeptes erfolgen. Die Halte Götz und Groß Kreutz wer-den ab dem Fahrplanwechsel vorübergehend von den Zügen von und nach Magdeburg bedient. Die direkte Verbindung zwischen diesen Halten und den Potsdamer Halten Park Sanssouci und Charlottenhof kann in diesem Zusammenhang nicht mehr angeboten werden.

Aufgrund des Stellwerksbrands in Gerwisch wird der RE1 ab Fahrplanwechsel bis vsl. Februar 2026 nur zweistündlich direkt von und nach Magdeburg fahren. Bei den übrigen Zügen besteht in Burg Anschluss von und zu den Zügen der RB40 in Richtung Magdeburg.

Bei der Linie RB37 kommt es zu Änderungen der Abfahrtszeiten an den Stationen, so dass eine bessere Verteilung dieser Züge mit den Fahrten der Li-nie RE7 erreicht werden kann. Die Verstärkerzüge der Linie RE7 werden nur noch zwischen Bad Belzig und Berlin-Wannsee fahren. Die seit Ende 2022 zwischenzeitlich umgesetzten Durchbindungen auf die Verstärkerfahrten der Linie RE2 sind nicht mehr möglich, da diese Fahrten neu als Linie RE20 in den Berliner Nord-Süd-Tunnel fahren.

Die Linie RB23 wird nur noch in den Spitzenzeiten zwischen Potsdam Griebnitzsee und Berlin Ostbahnhof fahren. Golm bleibt mit drei Verbindungen pro Stunde Montag bis Freitag in Richtung Potsdam Hbf und Potsdam Griebnitzsee sehr gut angebunden.

Neu hinzu kommen Halte in Priort und Marquardt für die Linie RB20 und da-mit ein zweites stündliches Angebot für die Stationen von Montag bis Freitag.

Im Bereich Teltow-Fläming führt die Dresdner Bahn zu Fahrzeitverkürzungen und Taktverdichtungen, z.B. für Rangsdorf. Die Linie RB10 wird in den Spitzenzeiten Mo-Fr über die neue Dresdner Bahn nach Rangsdorf verlängert und verdichtet dort das Angebot nach Berlin gemeinsam mit dem RE8 auf einen ca. 30 Minuten-Takt.

Auf der Anhalter Bahn wird das Fernverkehrsangebot weiter ausgebaut. Es müssen daher infolge regulatorischer Vorgaben bei der Trassenvergabe Anpassungen bei den Linien RE3 und RE4 vorgenommen werden, damit diese Linien weiterhin bis Lutherstadt Wittenberg und Falkenberg (Elster) fahren können. Der Halt in Woltersdorf wird ab Fahrplanwechsel von der Linie RE3 statt der Linie RE4 bedient. Die Linie RE3 endet aufgrund der Trassenkonflikte mit dem Fernverkehr aus Berlin kommend zweistündlich in Luckenwalde. Zu den Hauptverkehrszeiten fährt die Linie RE3 neu stündlich nach Lutherstadt Wittenberg und ersetzt die bislang angebotenen Einzelfahrten der Linien S2 und S8 der S-Bahn Mitteldeutschland.

Südosten (Landkreise Dahme-Spreewald, Oder-Spree, Stadt Cottbus, Spree-Neiße)

Mit der Inbetriebnahme der Dresdner Bahn in Berlin wird auch die neue Linie RE20 eingeführt. Diese Linie ersetzt die bisherigen Zusatzfahrten des RE2, welche nur in der Hauptverkehrszeit bestehen, und fährt ab dem Fahrplanwechsel täglich stündlich zwischen Lübbenau, dem Flughafen BER und Berlin. Nach dem zweigleisigen Ausbau der Strecke Lübbenau – Cottbus wird diese Linie dann nach Cottbus verlängert. Mit dieser Linie stehen im Korridor Lübbenau – Königs Wusterhausen – Berlin täglich durchgehend drei Züge pro Stunde und Richtung für die Fahrgäste und damit knapp 500 zusätzliche Sitzplätze pro Stunde und Richtung, auch an Wochenenden, zur Verfügung.

Seit Oktober 2025 wird ein Teil der sechsteiligen Züge der ODEG, die auf der Linie RE1 im Einsatz sind, sukzessive auf acht Wagen verlängert. Damit kann die Kapazität auf der wichtigen Linie weiter gesteigert werden. Daher und auch wegen der fortgesetzten Bauarbeiten insbesondere in den Bereichen Berlin-Köpenick und Fangschleuse muss eine Anpassung des Betriebskonzeptes der Linie RE1 erfolgen. Damit einher gehen veränderte Abfahrtszeiten, vor allem an den stündlich bedienten Zwischenstationen. Dort halten temporär die Züge von und nach Magdeburg. An der Station Fang-schleuse kommt es bis zur Fertigstellung des Neubaus zu einer Reduzierung der Bedienhäufigkeit um eine Fahrt pro Stunde, so dass weiterhin eine Fahrt pro Stunde, zu den Hauptverkehrszeiten zwei Fahrten pro Stunde, halten. Zudem sollen die Anschlüsse zwischen RE1 und RE10/ RB43 in der Relation Berlin – Eisenhüttenstadt durch längere Umsteigezeiten in Frankfurt (Oder) stabilisiert werden.

Auf der Linie RB36 werden einzelne sehr schwach nachgefragte Züge am Abend zwischen Beeskow und Frankfurt (Oder) nicht mehr angeboten. Ab etwa 20 Uhr besteht auf diesem Abschnitt wieder ein Zweistundentakt.

Das grenzüberschreitende Angebot der Linie RB93 von Cottbus nach Zary und Żagań bleibt auch im neuen Fahrplan erhalten und soll mittelfristig noch einmal aufgewertet werden.

Süden (Elbe-Elster, Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße)

Für Elsterwerda, Doberlug-Kirchhain und die Zwischenhalte des RE8 kommt es durch die Inbetriebnahme der Dresdner Bahn zu Fahrzeitverkürzungen von ca. 10 Minuten nach Berlin. Zur Kompensation der entfallenden Tarifanerkennung in den IC-Zügen zwischen Berlin und Elsterwerda wird die Linie RE8 Montag bis Freitag zu den Spitzenzeiten stündlich nach Elsterwerda fahren und hierzu die bislang von/nach Finsterwalde verkehrenden Fahrten umgeklappt. Diese zusätzlich zum Zweistundentakt fahrenden Züge sind beschleunigt, sodass der Berliner Hauptbahnhof aus Elsterwerda in ca. 90 Minuten erreicht wird und zudem in Doberlug-Kirchhain ein Anschluss von und nach Finsterwalde hergestellt werden kann. Unverändert besteht die stündliche Umsteigeverbindung zwischen Finsterwalde und Berlin über Calau.

Alle Fahrten der Linie RE8 in bzw. aus Richtung Süden haben in Blankenfelde (TF) einen Anschluss von und zum Flughafen BER. Mit der Durchbindung der Linie in Berlin entstehen ab Mai 2026 neue Direktverbindungen Richtung Wismar und Wittenberge, bis Ende April baubedingt Richtung Elstal. Erhalten bleibt auch die Fahrtmöglichkeit am frühen Morgen neu gegen 4:30 Uhr ab Elsterwerda bzw. 5:00 Uhr ab Luckau-Uckro nach Berlin.

Für die Achse Cottbus – Finsterwalde – Falkenberg (Elster) – Leipzig kann in Falkenberg (Elster) ein neuer Anschluss zwischen den Linien RB43 und S4 der S-Bahn Mitteldeutschland angeboten werden. Damit besteht neu ein stündliches Fahrtangebot in diesem Korridor.

Einzelne sehr schwach nachgefragte Fahrten, u.a. auf den Linien RE13, RB43 und RB49 werden zum Fahrplanwechsel entfallen. Zur Kompensation wird z.B. der erste Zug der RB43 morgens nach Cottbus zeitlich verschoben, so dass die Pendler die Arbeitsorte um 6 Uhr erreichen können.

Mit Lübbenau profitiert auch der Landkreis Oberspreewald-Lausitz vom neu-en Angebot der Linie RE20.

Nordosten (Landkreis Barnim, Uckermark, Märkisch-Oderland)

Zwischen Angermünde und Stralsund wird die neue Linie RE30 eingeführt, die täglich im Zweistundentakt die Linie RE3 ergänzen wird. Damit steht erstmalig ein Stundentakt zwischen Berlin, Angermünde, Pasewalk, Greifswald und Stralsund in Regionalzügen zur Verfügung. Zunächst muss zwei-stündlich in Angermünde zwischen den Zügen des RE3 und des RE30 um-gestiegen werden, perspektivisch sollen die Züge des RE3 stündlich durch-gehend von Berlin nach Stralsund fahren. Die Linie RB62, die bislang zwischen Angermünde und Prenzlau fährt, entfällt in diesem Zusammenhang zum Fahrplanwechsel.

Der Entfall der Tarifanerkennung führt auch in dieser Region dazu, dass die Züge der DB Fernverkehr nicht mehr mit Tickets des VBB-Tarifs genutzt wer-den können. Die Züge fahren jedoch weiterhin.

Bei Ersatzverkehr der Linie RB66 werden einzelne Expressbusfahrten nicht mehr angeboten.

Auf der RB26 bleibt das Angebot im Halbstundentakt bis Müncheberg und im Stundentakt bis Kostrzyn grundsätzlich erhalten. Die Halte zwischen Müncheberg und Seelow-Gusow werden dabei weiterhin stündlich bedient. Lediglich am späten Abend wird ein sehr schwach nachgefragtes Fahrtenpaar zwischen Müncheberg (Mark) und Kostrzyn nicht mehr angeboten.

Die Änderungen zum Fahrplanwechsel je Linie im Detail

Bahn-Regionalverkehr:

FEX Berlin Hbf – Flughafen BER

Der Flughafen-Express fährt mit neuer direkter Linienführung ab Berlin Hauptbahnhof über Berlin Potsdamer Platz und Berlin Südkreuz zum Flughafen BER. Vom bisherigen Halt Ostkreuz fahren künftig die Linien RB24 und RB32 zum Flughafen BER und ab Gesundbrunnen können die S-Bahnen zum Potsdamer Platz und ab dort der FEX genutzt werden.

Der FEX fährt rund um die Uhr, dabei ca. zwischen 4 Uhr und 0:30 Uhr alle 15 Minuten, außerhalb dieser Zeit etwa stündlich. Die Fahrzeit zwischen Südkreuz und BER beträgt 14 Minuten. Gemeinsam mit dem RE20 werden zwischen den Stationen Berlin Hauptbahnhof, Potsdamer Platz sowie Süd-kreuz und BER fünf Fahrten je Stunde und Richtung angeboten. Zur verbesserten Einbindung des FEX in den Stadtverkehr verkehrt die Linie im Nacht-verkehr über die Berliner Stadtbahn.

RE1 Magdeburg – Brandenburg – Potsdam – Berlin – Erkner – Fürsten-walde – Frankfurt – Cottbus

Es ergeben sich Änderungen beim Haltekonzept und bei den Zeitlagen der Züge. Unter anderem halten neu die weiterhin sechsteiligen Züge aus Magdeburg in Götz und Groß Kreutz, da hier die Bahnsteige für die verlängerten Züge noch nicht lang genug sind. Aufgrund der Baumaßnahmen in Köpenick und Fangschleuse ändern sich die Verkehrszeiten der einzelnen Teillinien des RE1. Die Züge von/nach Magdeburg fahren weitgehend unverändert, die ganztägig zwischen Brandenburg Hbf und Frankfurt (Oder) fahrenden Züge wechseln ihre Abfahrtszeiten jedoch mit den Hauptverkehrszeit-Zügen, die zwischen Brandenburg Hbf und Berlin Ostbahnhof fahren. Die Pendelzüge Erkner – Frankfurt (Oder) werden ebenfalls an die neuen Lagen angepasst.

Aufgrund des Stellwerksbrands in Gerwisch wird der RE1 ab Fahrplanwechsel bis vsl. Februar 2026 nur zweistündlich direkt von und nach Magdeburg fahren. Bei den übrigen Zügen besteht in Burg Anschluss von und zu den Zügen der RB40 in Richtung Magdeburg.

RE2 Nauen – Berlin Hbf – Cottbus

Durch die Einführung der neuen Linie RE20 entfallen die bisherigen Verstärkerfahrten des RE2 zwischen Berlin und Lübbenau (- Cottbus). Noch bis zum Abschluss der Generalsanierung Hamburg – Berlin am 30.04.2026 fährt die Linie ab Berlin-Spandau über Dallgow-Döberitz nach Hennigsdorf. Ab Anfang Mai kehrt die Linie auf den angestammten Linienweg von und nach Nauen zurück.

RE3 Stralsund/Schwedt (Oder) – Berlin – Luckenwalde – Lutherstadt Wittenberg

Die Linie fährt im Berliner Nord-Süd-Tunnel und in Richtung Angermünde zu teils leicht veränderten Fahrzeiten. Aufgrund des dichten Fernverkehrsangebots aus Richtung Halle und Leipzig muss die Linie RE3 in Berlin Hauptbahnhof eine höhere Standzeit erhalten, was Fahrzeiten z.B. zwischen Potsdamer Platz und Eberswalde erhöht. Ab Angermünde Richtung Stralsund wird das Angebot durch die neue Linie RE30 zu einem täglich stündlichen Takt ergänzt. Aufgrund von zeitlichen Änderungen im Fernverkehrsangebot tauschen die Fahrten Richtung Schwedt (Oder) und Stralsund die Stunde. Somit kann weiterhin eine stündlich abwechselnde Direktverbindung ohne Umsteigen zwischen Stralsund und Berlin mit RE3 und ICE angeboten wer-den.

Im südlichen Abschnitt der Linie kommt es zu einem Haltetausch mit der Li-nie RE4. Anstelle der Linie RE4 bedient neu die Linie RE3 den Halt in Woltersdorf. Diese Änderung ist erforderlich, damit die Linien durch das dichte Fernverkehrsangebot hindurch weiterhin betrieben werden können. Gleich-wohl müssen in diesem Zusammenhang zweistündlich Züge des RE3 aus Berlin bereits in Luckenwalde enden. In den Hauptverkehrszeiten können jedoch einzelne Züge bis Lutherstadt Wittenberg fahren, sodass sich dann ein stündliches Angebot ergibt.

RE4 Stendal – Rathenow – Berlin – Jüterbog – Falkenberg (Elster)

Anstelle der Linie RE4 bedient neu die Linie RE3 den Halt in Woltersdorf. Am Morgen kann der Zug gegen 6:40 Uhr wieder von Montag bis Freitag in Trebbin Richtung Berlin halten.

RE6 Wittenberge – Neuruppin – Hennigsdorf – Berlin

Noch bis voraussichtlich bis zum 8. Februar 2026 wird die Linie zwischen Neuruppin und Berlin über Löwenberg umgeleitet und endet abweichend in Berlin Gesundbrunnen. Danach fährt die Linie wieder von Neuruppin aus über Kremmen und Velten nach Hennigsdorf und endet bis zum Abschluss der Generalsanierung Hamburg – Berlin dort. Während dieser Zeit besteht eine Umsteigemöglichkeit zum RE2.

RE7 Dessau – Berlin Hbf – Lübbenau – Senftenberg

Die Verstärkerzüge dieser Linie fahren ab Dezember 2025 ganztägig nur noch auf dem Abschnitt Bad Belzig – Berlin-Wannsee und können außerhalb von Bauarbeiten alle Unterwegshalte bedienen. Dies stellt den ursprünglich mit der Ausschreibung des Netzes Elbe-Spree geplanten Zustand dar. Die seit Ende 2022 zwischenzeitlich umgesetzten Durchbindungen auf die Verstärkerfahrten der Linie RE2 sind nicht mehr möglich, da diese Fahrten neu als Linie RE20 in den Berliner Nord-Süd-Tunnel fahren.

Von und zu den zusätzlichen Zügen des RE7 besteht zur Hauptverkehrszeit in Berlin-Wannsee ein zeitnaher Anschluss an Regionalzüge aus und in die Berliner Innenstadt. Ganztags werden die S1 und S7 mit einer Umsteigezeit von ca. 5 Minuten erreicht.

RE8 Wismar – Wittenberge – Berlin Hbf – Elsterwerda

Die bisher geteilte Linie RE8 wird nun zu einer Linie zusammengefasst. Sie fährt nach Abschluss der Generalsanierung Hamburg – Berlin von Wismar bzw. Wittenberge ab Berlin-Spandau über Berlin Jungfernheide – Hauptbahnhof – Potsdamer Platz – Südkreuz und nach Wünsdorf-Waldstadt, Baruth und Elsterwerda.

Die Linie wird durch die Inbetriebnahme der Dresdner Bahn um ca. 10 Minuten beschleunigt. Zwischen Nauen und Berlin sowie in den Hauptverkehrszeiten zwischen Berlin und Rangsdorf wird sie durch die RB10 verdichtet. In den Spitzenzeiten bestehen somit zwei schnelle Verbindungen von Rangsdorf, Dahlewitz und Blankenfelde aus in die Berliner Innenstadt.

Mit dem Ende der Tarifanerkennung von VBB-Fahrausweisen in Fernverkehrszügen der DB können die Intercity-Züge zwischen Berlin und Elsterwerda nicht mehr mit Nahverkehrsticket genutzt werden. Zur Kompensation werden die bisher von/nach Finsterwalde fahrenden Zusatzfahrten von/nach Finsterwalde neu von/nach Elsterwerda fahren. In Doberlug-Kirchhain kann bei diesen Fahrten von/nach Finsterwalde umgestiegen werden.

In Blankenfelde (TF) bestehen Anschlüsse aus Richtung Elsterwerda zur RB24 in Richtung Flughafen BER, Berlin Ostkreuz, Eberswalde und zurück.

Wegen der laufenden Generalsanierung Berlin-Hamburg beginnt die Linie RE8 noch bis Ende April 2026 in Elstal.

RE13 Cottbus – Senftenberg – Elsterwerda

Aufgrund eines neuen Fernverkehrsangebots auf der Relation Leipzig – Elsterwerda – Ruhland – Wrocław können zwei Züge je Richtung (gegen 12 Uhr und 16 Uhr) statt bis Elsterwerda nur bis Elsterwerda-Biehla fahren. Eine Verlängerung der RB45 nach Elsterwerda-Biehla war geplant, konnte jedoch aufgrund von Konflikten mit anderen Zugfahrten nicht umgesetzt werden. Aufgrund der sehr schwachen Verkehrsnachfrage wird die jeweils letzte Fahrt der Linie zwischen Cottbus und Elsterwerda entfallen. Dies betrifft die Abfahrten 19:50 Uhr ab Cottbus nach Elsterwerda sowie 20:02 Uhr ab Elsterwerda nach Cottbus.

RE20 Berlin Hbf – Flughafen BER – Lübbenau (– Cottbus)

Diese Linie ist ein neues Angebot in Zusammenhang mit der zweiten Betriebsstufe des Netz Elbe-Spree und verbessert unmittelbar die Anbindung des Flughafens. Der RE20 fährt neu täglich im Stundentakt von ca. 4 bis 21 Uhr zwischen Berlin Hauptbahnhof und Lübbenau. Halte sind: Berlin Potsdamer Platz, Südkreuz, Flughafen BER, Königs Wusterhausen und Lübben. Die Fahrzeit zwischen dem BER und Lübbenau beträgt ca. 50 Minuten. Aufgrund der noch eingleisigen Strecke Lübbenau – Cottbus sind im Fahrplan 2026 nur Einzelfahrten der Linie RE20 von/nach Cottbus möglich. Konkret sollen morgens die ersten drei Fahrten in Cottbus beginnen und in der Gegenrichtung die gegen nachmittags 17 Uhr sowie zwischen 19 und 21 in Berlin startenden Züge nach Cottbus fahren.

Die Linie RE20 ersetzt und erweitert die bisherigen Verstärkerfahrten des RE2. Zusammen mit den Linien RE2 und RE7 fahren zwischen Lübbenau und Berlin drei Fahrten pro Stunde, neu sogar täglich und über den ganzen Tag.

Nach dem zweigleisigen Ausbau der Strecke Lübbenau – Cottbus soll die Linie mit allen Fahrten weiter bis nach Cottbus fahren, sodass dort ein ca. halbstündliches Angebot in Richtung Berlin besteht.

RE30 Angermünde – Pasewalk – Greifswald – Stralsund

Die Linie wird neu eingerichtet und fährt im täglichen Zweistundentakt in Ergänzung zum RE3. Es ergibt sich damit ein stündliches Angebot zwischen Berlin und Stralsund wechselweise mit und ohne Umstieg.

RB10 Nauen – Berlin Hbf – Rangsdorf (– Wünsdorf-Waldstadt)

Die Linie RB10 wird neu durch die ODEG betrieben und zur Hauptverkehrs-zeit ab Berlin Südkreuz Richtung Wünsdorf-Waldstadt verlängert. Die Linien RE8 und RB10 ergänzen sich zu zwei Fahrten pro Stunde im angenäherten Halbstundentakt. Aufgrund von Bauarbeiten enden und beginnen die meisten Fahrten der Linie RB10 vorübergehend in Rangsdorf. Die Fahrzeit von Rangsdorf nach Berlin Hbf beträgt etwa 25 Minuten.

Bis zum 30.04.2026 fährt die Linie aufgrund der Generalsanierung Hamburg – Berlin abweichend von und nach Wustermark.

RB14 Nauen – Berlin Ostbahnhof

Die Linie RB14 fährt nach Abschluss der Generalsanierung Hamburg – Berlin wieder ab Berlin-Spandau über die Berliner Stadtbahn bis Berlin Ostbahnhof statt durch den Nord-Süd-Tunnel nach Berlin Südkreuz. Zwischen dem Fahrplanwechsel und dem 30.04.2026 fährt diese Linie temporär nicht und wird durch die RB10 in der bisherigen Lage der RB14 ersetzt.

RB20 Potsdam – Golm – Hennigsdorf – Oranienburg

Die Linie RB20 hält ab dem Fahrplanwechsel zusätzlich in Marquardt und Priort.

RB23 Golm – Potsdam – Berlin Ostbahnhof

Die Linie RB23 fährt weiterhin montags bis freitags tagsüber zwischen Golm und Potsdam Griebnitzsee und stellt damit die Verbindung zwischen den Universitätsstandorten in Potsdam sicher. Zu den nachfragestarken Zeiten am Morgen und am Nachmittag werden wie bisher Direktverbindungen zwischen Golm und Berlin Ostbahnhof angeboten, die Weiterfahrt zum Flughafen BER entfällt jedoch. In den nachfrageschwächeren Zeiten können anstelle der RB23 zwischen Potsdam und Berlin die Züge der Linien RE1 und S7 genutzt werden. Zwischen Golm und Berlin Gesundbrunnen fahren zudem die Züge der Linie RB21 im Stundentakt über Wustermark.

RB24 Eberswalde – Berlin Ostkreuz – Flughafen BER – Blankenfelde (– Wünsdorf-Waldstadt)

Die bislang geteilte Linie RB24 wird nun zu einer durchgehenden Linie zusammengefasst. Sie fährt täglich ca. von 4 Uhr bis 22 Uhr im Stundentakt von Eberswalde über Berlin Ostkreuz und Flughafen BER nach Blankenfelde und Wünsdorf-Waldstadt – hinzu kommen einige Nachtfahrten an den Wochenenden zwischen Flughafen BER und Wünsdorf-Waldstadt. Baubedingt müssen im Fahrplanjahr 2026 jedoch tagsüber alle Fahrten dieser Linie bereits in Blankenfelde (TF) beginnen und enden.

Gemeinsam mit der Linie RB32 werden von den Halten Berlin-Hohenschönhausen (ab Februar 2026), Berlin-Lichtenberg, Berlin Ostkreuz und Berlin-Schöneweide zwei Verbindungen pro Stunde direkt zu den Terminals 1+2 am Flughafen BER angeboten. Am Bahnhof Schönefeld (bei Berlin) halten keine Regionalzüge mehr.

RB26 Berlin Ostkreuz – Müncheberg – Kostrzyn

Auf der RB26 bleibt das Angebot im Halbstundentakt bis Müncheberg und im Stundentakt bis Kostrzyn grundsätzlich erhalten. Die Halte zwischen Müncheberg und Seelow-Gusow werden dabei weiterhin stündlich bedient. Lediglich am späten Abend wird eine sehr schwach nachgefragtes Fahrtenpaar zwischen Müncheberg (Mark) und Kostrzyn nicht mehr angeboten (00:14 Uhr ab Müncheberg (Mark) nach Kostrzyn sowie 23:04 Uhr ab Kostrzyn bis Müncheberg (Mark)).

RB27 Wensickendorf/Groß Schönebeck – Basdorf – Berlin

Aufgrund der geringen Nachfrage wird das Angebot der Linie zwischen Schmachtenhagen/Wensickendorf und Basdorf reduziert. Die Züge fahren nur noch während der Berufsverkehrszeiten Mo-Fr zwischen Wensickendorf und Basdorf. Der bisherige Wochenendverkehr von und nach Schmachtenhagen entfällt.

Auf den übrigen Abschnitten der Heidekrautbahn bleibt das Angebot unverändert.

RB32 Oranienburg – Berlin Ostkreuz – Flughafen BER – Ludwigsfelde

Die bislang geteilte Linie RB32 wird nun zu einer durchgehenden Linie zusammengefasst. Sie fährt täglich ca. von 4 Uhr bis 22 Uhr im Stundentakt von Oranienburg über Berlin Ostkreuz und Flughafen BER nach Ludwigsfelde – hinzu kommt eine Nachtfahrt gegen 0:30 Uhr vom Flughafen BER nach Ludwigsfelde. Wegen der baubedingten Umleitung der Linie RE6 über Oranienburg kann die Linie RB32 voraussichtlich erst ab Anfang Februar 2026 wieder nach Oranienburg fahren und endet bis dahin in Berlin-Lichtenberg.

Gemeinsam mit der Linie RB24 werden von den Halten Berlin-Hohenschönhausen (ab Februar 2026), Berlin-Lichtenberg, Berlin Ostkreuz und Berlin-Schöneweide zwei Verbindungen pro Stunde direkt zu den Terminals 1+2 am Flughafen BER angeboten. Am Bahnhof Schönefeld (bei Berlin) halten keine Regionalzüge mehr.

RB35 Fürstenwalde – Bad Saarow-Pieskow

Aufgrund der veränderten Zeitlagen der Linie RE1 müssen auch die Zeitlagen der RB35 zwischen Fürstenwalde und Bad Saarow-Pieskow angepasst werden. Am Morgen können die Umsteigezeiten aus Bad Saarow-Pieskow nach Berlin wieder etwas verkürzt werden.

RB36 Königs Wusterhausen – Frankfurt (Oder)

Auf der Linie RB36 werden einzelne sehr schwach nachgefragte Züge am Abend zwischen Beeskow und Frankfurt (Oder) nicht mehr angeboten. Ab etwa 20 Uhr besteht auf diesem Abschnitt wieder ein Zweistundentakt.

RB37 Beelitz Stadt – Berlin Wannsee

Bei der Linie RB37 kommt es zu Änderungen der Abfahrtszeiten an den Stationen, sodass eine bessere Verteilung dieser Züge mit den Fahrten der Linie RE7 erreicht werden kann.

RB43 Frankfurt (Oder) – Cottbus – Falkenberg (Elster)

Einzelne nachfrageschwache Fahrten der Linie werden zwischen Cottbus und Falkenberg (Elster) nicht mehr angeboten. Dies betrifft die Fahrten ca. 3:45 Uhr (Mo-Fr) bzw. 4:45 Uhr (Sa+So) ab Falkenberg (Elster) bis Cottbus und gegen 23 Uhr ab Cottbus nach Falkenberg (Elster). Zur Kompensation besonders der morgendlichen Erreichbarkeit der Stadt Cottbus und der dortigen Arbeitsplätze wird der nunmehr erste Zug der Linie morgens aus Richtung Falkenberg (Elster) nach Cottbus zeitlich verschoben und erreicht den dortigen Bahnhof montags bis freitags neu gegen 5:30 Uhr statt bislang gegen 6 Uhr.

RB49 Cottbus – Senftenberg – Ruhland – Falkenberg (Elster)

Einzelne nachfrageschwache Fahrten der Linie werden zwischen Ruhland und Falkenberg (Elster) nicht mehr angeboten. Dies betrifft die Fahrten ca. 21:15 Uhr ab Falkenberg (Elster) bis Ruhland und gegen 22 Uhr ab Ruhland nach Falkenberg (Elster).

RB54 Rheinsberg (Mark) – Löwenberg (Mark)

Nach Abschluss der Bauarbeiten bei der Linie RE6 kann die Linie RB54 voraussichtlich ab 9. Februar wieder in ihrer angestammten Zeitlage verkehren, mit Anschluss in Löwenberg (Mark) von und zur RB12.

RB61 Angermünde – Schwedt (Oder)

Die Linie RB61 tauscht die Stunde mit den Zügen der Linie RE3. In Anger-münde besteht Anschluss zur neuen Linie RE30 von/nach Stralsund.

RB62 Angermünde – Prenzlau

Die Linie RB62 wird durch die neue Linie RE30 ersetzt.

RB63 Eberswalde – Joachimsthal

Die Zeitlage der RB63 werden über den Tag hinweg harmonisiert, so dass die Züge immer jeweils kurz vor der halben Stunde in Eberswalde ankommen und kurz nach der halben Stunde nach Joachimsthal zurückfahren. Hierdurch kann auch ein einheitlicher Anschluss von und zur RB24 Richtung Bernau (bei Berlin), Berlin Ostkreuz und Flughafen BER hergestellt werden.

Bus RB66 Angermünde – Stettin

Einzelne non-stop-Expressbusfahrten zwischen Angermünde und Stettin entfallen. Die Fahrten des Schienenersatzverkehrs der RB66 mit allen Halten werden im bisherigen Umfang beibehalten.

S-Bahn Mitteldeutschland

Die Einzelfahrten der Linien S2 und S8 zwischen Lutherstadt Wittenberg und Jüterbog entfallen. Stattdessen werden zu den Hauptverkehrszeiten einzelne Fahrten der Linie RE3 im Stundentakt von/nach Lutherstadt Wittenberg an-geboten.

Die Linie S4 fährt weiterhin von/nach Falkenberg (Elster). Durch eine neue Fahrplanlage im City-Tunnel-Leipzig können neu Anschlüsse in Falkenberg (Elster) zur RB43 von/nach Cottbus und Frankfurt (Oder) hergestellt werden.

Änderungen im Netz der Berliner S-Bahn

S3 Spandau – Stadtbahn – Erkner:

Die Takt-Abfahrtszeiten der Linie verschieben sich um zehn Minuten. Im durchgehenden Nachtverkehr in den Nächten Fr/Sa, Sa/So sowie vor Feier-tagen bleiben die Abfahrtszeiten jedoch bestehen.

S45 Flughafen BER – Schöneweide – Hermannstraße – Südkreuz

Die Linie entfällt und wird durch zusätzliche Leistungen auf den Linien S46, S47 und S85 ersetzt. Die Verbindung vom Flughafen BER zum Südkreuz wird neu vom Flughafenexpress FEX über die Dresdner Bahn angeboten.

S46 Königs Wusterhausen – Schöneweide – Hermannstraße – Südkreuz – Westend

Die Linie wird im Teilabschnitt Hermannstraße – Grünau montags bis freitags tagsüber auf einen 5/15-Minuten-Takt verdichtet. Damit werden sowohl die Leistungen der S45 als auch der S85 ersetzt, die durch ihre neue Linienführung den Abschnitt Grünau – Adlershof nicht mehr bedient.

S47 Spindlersfeld – Schöneweide – Hermannstraße – Südkreuz

Die Linie wird über Hermannstraße hinaus bis zum Bahnhof Südkreuz verlängert und verkehrt neu täglich bis 24 Uhr auf ihrer gesamten Länge. Nach Mitternacht, im Früh- und Wochenend-Nachtverkehr verkehrt die S47 weiter-hin nur zwischen Spindlersfeld und Schöneweide.

S85 Frohnau/Pankow – Bornholmer Straße – Schönhauser Allee – Ost-kreuz – Schöneweide – Flughafen BER

Die Linie erhält einen veränderten Linienweg zum Flughafen BER anstelle von Grünau. Wochentags fährt die Linie im Nordabschnitt von und nach Frohnau, abends ab 20 Uhr bis Waidmannslust, und am Wochenende sowie täglich ab 21:30 Uhr endet die Linie in Pankow. Zugleich erhält die S85 aus-gedehnte Betriebszeiten täglich bis 24 Uhr. Montag bis Samstag beginnt der Betrieb der Linie gegen 5 Uhr, sonntags und feiertags gegen 7 Uhr.

S9 Spandau – Stadtbahn – Schöneweide – Flughafen BER

Die Takt-Abfahrtszeiten der Linie verschieben sich um zehn Minuten. Im durchgehenden Nachtverkehr in den Nächten Fr/Sa, Sa/So sowie vor Feier-tagen bleiben die Abfahrtszeiten jedoch bestehen.

Auf allen Linien im Südosten (S46, S47, S8, S85, S9) ergeben sich neue Fahrpläne mit Änderungen in unterschiedlich starkem Umfang

Die endgültigen Fahrpläne mit den genauen Abfahrtszeiten an allen Stationen sind unter sbahn.berlin/fahren/fahrplanauskunft/linienfahrplaene/ abrufbar.

Neue Fahrpreise im VBB ab 1. Januar 2026

Auf Grundlage des VBB-Tarifindex steigen die Fahrpreise zum 1. Januar 2025 um durchschnittlich rund 6 Prozent. Hintergrund sind die weiterhin hohen Kosten für Kraftstoffe, Personal und Investitionen, die die Verkehrsunternehmen im VBB wirtschaftlich sehr stark unter Druck setzen. Der monatliche Preis des Deutschlandtickets steigt von 58 auf 63 Euro.

Alle neuen Tarife auf:www.vbb.de/tickets/

VBB-Fahrinfo und Liniennetze

Die neuen Fahrpläne inklusive vieler der o.g. baubedingten Fahrplanänderungen sind bereits in der Fahrplanauskunft unter vbb.de und bahn.de abruf-bar. Dies betrifft alle Apps von VBB, BVG, S-Bahn Berlin GmbH und DB AG sowie Fahrinfo-Angebote auf vbb.de, bvg.de und sbahn.berlin. Die Liniennetze gibt es unter www.vbb.de/ zum Download.

Alle Linien, deren Änderungen, Fahrpläne und Fahrzeuge, mit interaktiver Karte ist schnell und übersichtlich hier zu finden:

www.vbb.de/unterwegs-im-vbb/regionalbahnlinien/