Alte Bötzowbahn – Wanderung von Spandau nach Johannesstift

Ausbaustrecke Lübbenau Cottbus – Bessere Verbindungen in den Spreewald

Generalsanierung der Metropolen-Verbindung zwischen Hamburg und Berlin startet

Generalsanierung der Metropolen-Verbindung zwischen Hamburg und Berlin gestartet

01.08.2025

Bauteams bündeln alle Arbeiten an Strecke und Bahnhöfen • Fern- und Güterzüge fahren auf Umleitungsstrecken • Umfassendes Ersatzangebot für Reisende im Regionalverkehr mit Bussen auf 28 Linien

Die Deutsche Bahn (DB) beginnt mit der umfassenden Erneuerung und Modernisierung der Strecke zwischen Hamburg und Berlin. Dr. Philipp Nagl, Vorstandsvorsitzender der DB InfraGO und der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr, Ulrich Lange, geben heute Vormittag in Ludwigslust auf einer von rund 130 Baustellenflächen das offizielle Startsignal. In den Abendstunden schaltet das Bauteam die Oberleitungen auf der Strecke ab und die neunmonatige Bauphase beginnt. Züge des Fern- und Güterverkehrs fahren bis 30. April kommenden Jahres auf Umleitungsstrecken. Als Ersatz für Zugverbindungen im Nahverkehr, die während der Bauphase nicht angeboten werden können, kommen mehr als 170 Busse zum Einsatz.

Dr. Philipp Nagl, Vorstandsvorsitzender der DB InfraGO: „Neue Gleise und Weichen, moderne Signal- und Stellwerkstechnik sowie attraktivere Bahnhöfe: Wir machen Deutschlands wichtigste Städte-Direktverbindung zum Stabilitätsanker für einen zuverlässigen Eisenbahnverkehr. Nach der erfolgreichen Generalsanierung der Riedbahn folgt nun die Strecke Hamburg–Berlin. Mit dem Konzept der gebündelten Erneuerung und Modernisierung leisten wir in der Infrastruktur einen wichtigen Beitrag zum Sanierungsprogramm S3, das die Bahn Schritt für Schritt zurück auf Kurs bringen wird. Uns ist bewusst, dass wir Fahrgästen und Unternehmen viel Geduld abverlangen. Aber ich bin überzeugt davon, dass sich dieser Kraftakt für alle auszahlt.“

Ulrich Lange, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr: „Nach dem Pilotprojekt Riedbahn wird die Sanierung der Strecke Hamburg–Berlin zum Gradmesser für das Korridorsanierungskonzept. Bei aller Notwendigkeit der Sanierung des Netzes dürfen wir nie vergessen, für wen wir das Ganze machen: Die Vollsperrung verlangt den Pendlerinnen und Pendlern und auch den Güterverkehrskunden viel ab. Die Erwartungen an einen funktionierenden Ersatz- bzw. Umleitungsverkehr und anschließend weitestgehende Baufreiheit sind daher zu Recht hoch. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir das enorme Baupensum der kommenden Jahre nur erfolgreich abarbeiten und die Schiene insgesamt verbessern können, wenn die Sanierungen nicht zu Lasten des Flächennetzes gehen und wir die Menschen in den betroffenen Regionen nicht im Regen stehen lassen. Wir werden daher in enger Abstimmung mit der Branche und den betroffenen Regionen das Konzept noch einmal anpassen, um den Mobilitätsbedürfnissen von Wirtschaft und Bevölkerung auch während der Bauphasen gerecht zu werden.“

Ute Bonde, Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt des Landes Berlin: „Die Bahnstrecke Berlin–Hamburg ist eine der bedeutendsten Strecken Deutschlands, sowohl im Fernverkehr als auch als wichtige Pendlerachse im Stadt-Umland. Gemeinsam mit dem VBB und dem Land Brandenburg haben wir intensiv an der Ausgestaltung des Ersatzverkehrskonzepts in der Hauptstadtregion gearbeitet. So kann bspw. durch die Anbindung der Ersatzbusse an die Lehrter Bahn auf zusätzliche Busse auf den ohnehin stark ausgelasteten Straßen in Berlin verzichtet werden, wodurch Fahrzeitersparnisse erzielt werden sollen. Mit der neunmonatigen Totalsperrung der 278 km langen Strecke kommen natürlich trotzdem einschneidende Einschränkungen auf die Fahrgäste zu. Umso mehr erwarte ich, dass nach der Generalsanierung ein deutlich stabilerer Betrieb mit weniger Verspätungen Realität wird.“

Detlef Tabbert, Minister für Infrastruktur und Landesplanung des Landes Brandenburg: „Die Generalsanierung der Strecke Hamburg–Berlin ist ein bundesweit bedeutendes Infrastrukturprojekt. Als Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung in Brandenburg begrüßen wir das Ziel, die Betriebsqualität und Zuverlässigkeit dieser zentralen Bahnverbindung zu erhöhen. Die intensive Planung und die enge Abstimmung mit allen beteiligten Ländern und Akteuren waren im Vorfeld ein wichtiger Schritt, um die Auswirkungen des Vorhabens möglichst gering zu halten. Vor diesem Hintergrund bin ich besonders dankbar, dass es uns vor wenigen Tagen gemeinsam gelungen ist, mit einer zusätzlichen Buslinie die Verbindung des Wittenberger Raumes via Stendal mit Berlin herzustellen und die Folgen für Berufspendlerinnen und -pendler etwas abzufedern. Es gilt nun, den Betrieb des Schienenersatzverkehrs in der Region insgesamt aufmerksam zu beobachten und nachzujustieren, wo es erforderlich sein sollte.“

Ines Jesse, Staatssekretärin im Landesministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern: „Die Generalsanierung ist eine Maßnahme des Bundes zur Modernisierung der Schieneninfrastruktur. Die Investition in die Infrastruktur ist notwendig – die Auswirkungen der Baumaßnahmen auf die Menschen und unsere Wirtschaft müssen dabei aber immer im Fokus bleiben. Für die Generalsanierung braucht es also verlässliche Konzepte, bestmögliche Koordination und einen Zeitplan, der eingehalten wird: Die Einschränkungen für Pendlerinnen und Pendler und alle anderen Reisenden müssen so gering wie möglich bleiben. Dafür setzt sich Mecklenburg-Vorpommern ein – und dabei muss der Bund seiner Verantwortung gerecht werden.“

Susanne Henckel, Staatssekretärin für Verkehr und Arbeit im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein: „Die Sanierung des Korridors Hamburg–Berlin ist ein zentraler Schritt, um die Qualität und Zuverlässigkeit im Bahnverkehr zu verbessern und die Schiene zukunftsfähig zu machen – im Sinne unserer Fahrgäste, unserer Wirtschaft und unserer Klimaziele. Für den Erfolg des Vorhabens ist es aus unserer Sicht daher entscheidend, dass alle geplanten Verbesserungen nun konsequent umgesetzt werden und der Ersatzverkehr gleichzeitig zuverlässig organisiert und kommuniziert wird.“

Martin Bill, Staatsrat der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende in Hamburg: „Die Bahnverbindung Hamburg–Berlin ist eine echte Erfolgsgeschichte! Es ist heute kaum denkbar, dass es früher Linienflüge zwischen beiden Städten gab. Die Generalsanierung ist ein notwendiger Kraftakt für ein leistungsfähiges und zukunftssicheres Bahnnetz. Dabei haben wir das Konzept des Schienenersatzverkehrs bewusst neu gedacht – mit schnellen Anschlüssen an U- und S-Bahn, und zwar nicht nur am Hauptbahnhof, sondern schon an der Landesgrenze, zum Beispiel in Wandsbek und nahe Glinde. So holen wir für die Reisenden das mögliche Maximum raus.“

Information rund um die Generalsanierung und die Ersatzverkehre finden Sie hier auf den Seiten des VBB.

Auch langfristig ist die Strecke von hoher Bedeutung. Darum laufen aktuell die Planungen im Projekt i2030 für den Ausbau der Infrastruktur. Auf der 23 Kilometer langen Bahnverbindung zwischen Berlin-Spandau und Nauen treffen Regional-, Fern- und Güterverkehre aufeinander und es wird eng auf der Schiene. Deswegen sollen mit i2030 zusätzliche Gleise entstehen, um für die steigenden Pendlerzahlen das Regional- und S-Bahnangebot auszubauen. Parallel wird die Erweiterung des Bahnhofs Spandau geplant. Als wichtiger Meilenstein wurde die Strecke im Projektbündel Berlin – Wittenberge – Hamburg Ende 2023 im vordringlichen Bedarf des Bundesschienenwegeausbaugesetzes (BSWAG) platziert. Die Abstimmungen (Länder, Deutsche Bahn) mit dem Bund befinden sich in Vorbereitung.

Kooperation zwischen Projekt i2030 und dem Fußballverein VfL Nauen e.V.

Kooperation zwischen Projekt i2030 und dem Fußballverein VfL Nauen e.V.

15. Juli 2025

Der Fußballverein VfL Nauen e.V. hat heute 30 neue Fußbälle für seine Jugend- und Erwachsenenmannschaften feierlich überreicht bekommen. Zusätzlich weist eine Werbebande am Sportplatz an der Ludwig-Jahn-Straße ab sofort auf die Kooperation des Vereins mit dem Infrastrukturprojekt „i2030 – Mehr Schiene für Berlin und Brandenburg“ hin. Im Beisein von Michael Meger, Bürgermeister der Funkstadt Nauen übergaben Projektkollegen von i2030 die neuen Bälle. Künftig werden die Fußbälle in den Trainings zum Einsatz kommen und garantiert für viele Erfolge bei Heim- und Auswärtsspielen sorgen. Mit der Unterstützung sollen auch die Botschaften des geplanten Schienenausbaus für bessere Verbindungen im Regionalverkehr sichtbarer werden.

Im Projekt i2030 planen die Länder Berlin und Brandenburg zusammen mit der Deutschen Bahn und dem VBB den Infrastrukturausbau im Regional- und S-Bahnverkehr für die kommenden Jahre. Eine zentrale Aufgabe ist dabei, die Bevölkerung über die Pläne und Hintergründe zum Schienenausbau zu informieren. Mit der Unterstützung von aktiven Vereinen aus Kommunen und Bezirken, die von den besseren Bahnanbindungen profitieren sollen, wollen die i2030-Projektpartner ins Gespräch kommen. Ein Teilprojekt ist dabei der geplante Ausbau der Fern- und Regionalgleise von Berlin-Spandau nach Nauen.

Aktuell steht die Generalsanierung der Strecke zwischen Berlin-Spandau nach Hamburg ab August 2025 an. Hier werden die bestehenden Gleise modernisiert, um den Bahnbetrieb für die kommenden Jahre abzusichern. Im Gemeinschaftsprojekt i2030 wird die mögliche Erweiterung der Gleise untersucht. Ziel der Ausbaupläne ist es, einen dichten, gleichmäßigen Taktverkehrs für alle Halte bis nach Nauen zu schaffen. Gleichzeitig könnten Fern- und Nahverkehr durch zusätzliche Gleise unabhängig voneinander fahren, was Wartezeiten einspart.

Allgemein bedeutet der Ausbau von Schieneninfrastruktur im Vorfeld eine Vielzahl von Planungsschritten, die sich über mehrere Jahre erstrecken. Die spätere bauliche Umsetzung ist in der Regel mit zeitweisen Streckensperrungen und möglichen Belastungen für die Fahrgäste verbunden. Diese Hintergründe zu erklären und für Akzeptanz zu werben, ist ein wichtiger Teil der i2030-Projektarbeit und geht nicht ohne Unterstützung der Menschen vor Ort. Mit viel Zuspruch wurde darum die Aktion der i2030-Botschafter*innen (www.i2030.de/botschafter-in) ins Leben gerufen. Zu ihnen gehört auch der Bürgermeister von Nauen. Manuel Meger setzt sich für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ein, von dem auch die wachsende Funkstadt Nauen profitieren soll. Infrastrukturell fungiert die Stadt als Mittelzentrum und in den letzten Jahren gab es einige bedeutende Gewerbeansiedlungen sowie ein stetiges Bevölkerungswachstum.

Bürgermeister Meger sagte: „Ich freue mich sehr über die gelungene Kooperation zwischen dem VfL Nauen und dem Projekt i2030. Die Unterstützung für einen der mitgliederstärksten Vereine in unserer Stadt zeigt, wie Verkehrswende und Engagement vor Ort zusammenwirken können. Der Ausbau der Schienenanbindung ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft unserer Stadt – für unsere Mobilität, unsere Wirtschaft und unsere Lebensqualität – und auch für unsere Vereine.“ Stellvertretend für den Vorstand bedankten sich am Dienstag Anke Meißner und Thomas Rudolph für die willkommene Unterstützung.“

„Sport und Schienenausbau haben vieles gemeinsam.“, meint auch VBB-Geschäftsführer Christoph Heuing. „Für sichtbare Erfolge braucht es Einsatz und viel Durchhaltevermögen.“ Die Übergabe der Fußbälle ist für den VfL Nauen e.V. und das Projekt i2030 ein Gewinn. Das verdeutlicht auch der Schriftzug auf dem Werbebanner: „Tore für die Verkehrswende“.

Aktuell starten weitere Kooperationen mit Vereinen, u.a. in Königs Wusterhausen, Stahnsdorf und Mühlenbecker Land. Auch dort wird im i2030 Projekt an der Erweiterung der Schieneninfrastruktur eng mit den Kommunen zusammengearbeitet.

Mehr Infos zum i2030-Ausbaukorridor: www.i2030.de/west

Mehr Infos zum Verein VfL Nauen e.V.: https://vfl-nauen.de

Gemeinde und Schienenausbauprojekt i2030 werten Fußgängertunnel am Bahnhof Brieselang auf

Gemeinde und Schienenausbauprojekt i2030 werten Fußgängertunnel am Bahnhof Brieselang auf

27. März 2025

Wo noch vor wenigen Tagen diverse Graffitis und Schmierereien ins Auge fielen, verbreitet nun eine neue Wandgestaltung im Fußgängertunnel am Bahnhof Brieselang eine freundlichere Atmosphäre. In Zusammenarbeit der Gemeinde Brieselang, dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) und der DB InfraGO AG im Infrastrukturprojekt i2030 wurden die Tunnelwände neugestaltet und nun feierlich eingeweiht. Auf einer Gesamtlänge von rund 70 Metern werden das Schienenausbauprojekt und die Vielfältigkeit der Gemeinde Brieselang sichtbar.

Der Fußgängertunnel unter der Bahnstrecke in Brieselang gilt als wichtige Verbindung zwischen dem Süd- und Nordteil der Gemeinde. In den letzten Jahren nahm die Zahl der illegalen Graffitis in der Unterführung immer weiter zu. Konzepte zur Verschönerung des Tunnels wurden in der Gemeinde schon länger diskutiert. Hierbei brachte sich das Projekt „i2030 – Mehr Schiene für Berlin und Brandenburg“ in den Austausch mit ein. Der geplante Schienenausbau auf der Strecke zwischen Berlin-Spandau – Falkensee – Brieselang – Nauen ist eines der großen Vorhaben im Projekt i2030, dass sich in der vertieften Planung befindet. Der Ausbau wird erst mit einer gesicherten Finanzierung durch den Bund und den nötigen Genehmigungen in einigen Jahren starten können. Aber schon heute wird durch die Verschönerungsaktionen am Bahnhof Brieselang deutlich: mit i2030 wird das Bahnfahren sichtbar verbessert. Die Gestaltung soll auf die Projektziele hinweisen und auch die Akzeptanz für die Bauprojekte auf der Schiene erhöhen. Ermöglicht wurde die neue Tunnelgestaltung durch Mittel aus der CEF-Förderung, dem zentralen Förderinstrument der EU für den Ausbau von hochleistungsfähiger Infrastruktur in Europa, der Länder Berlin und Brandenburg sowie der Gemeinde Brieselang.

Das Konzept für die Gestaltung des Tunnels haben die Gemeinde Brieselang und die i2030-Partner gemeinsam erstellt. Nach der Reinigung der Fliesenwände wurden an beiden Seiten insgesamt 57 Bild-Borde angebracht, die spezielle Graffitischutzfolien aufweisen und sich damit mögliche Verunreinigungen leichter entfernen lassen. Auch bieten sie die Möglichkeit für individuelle Designs. Hier waren sich die Beteiligten schnell einig, eine Seite mit Motiven der Gemeinde Brieselang und die andere durch Designelemente vom Projekt i2030 aufzuwerten.

Die kreativen Ideen für den Brieselanger Anteil kamen von Jugendlichen aus dem Ort, die im Rahmen der Bürgerbeteiligung für die Gestaltung gewonnen werden konnten. Während der letzten Sommerferien gingen sie auf Motivsuche, um ihre Sicht auf ihren Wohnort einzufangen. Es entstanden Aufnahmen vom Nymphensee, der Feuerwehr, dem Marktplatz, der Brücke über dem Havelkanal und vielen anderen Orten, die Brieselang ausmachen. Die Aufnahmen wurden grafisch aufbereitet und in das rund 70 Meter lange „Wimmelbild“ übertragen. So können die Bewohner*innen immer wieder Ansichten ihrer Heimat entdecken und auch Besucher*innen, die Brieselang mit der Bahn erreichen, sehen die Vielfältigkeit von Brieselang und die geplanten Ausbaumaßnahmen im Rahmen des Projekts i2030.

Kathrin Neumann-Riedel, Bürgermeisterin von Brieselang: „Der neugestaltete Fußgängertunnel an unserem Bahnhof ist weit mehr als eine optische Verschönerung – er ist ein echtes Gemeinschaftsprojekt, das zeigt, wie sehr sich Jugendliche für ihr Brieselang engagieren. Sie haben mit Begeisterung ihre Ideen eingebracht und die Gestaltung der Tunnelwände maßgeblich mitbestimmt. Vielen Dank an alle beteiligten Jugendlichen. Ich appelliere an alle, dieses besondere Kunstwerk zu respektieren, sorgsam damit umzugehen und es vor Beschädigungen zu schützen, damit es langfristig erhalten bleibt.“

Martin Fuchs, Geschäftsführer des Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB): „Mit der neu aufgewerteten Fußgängerunterführung in Brieselang setzen wir nicht nur ein starkes Zeichen für attraktive Bahnhöfe und ein einladendes Bahnhofsumfeld. Wir machen mit den Motiven auch das Infrastrukturprojekt i2030 im Alltag der Fahrgäste erlebbar und zeigen, dass wir als Kooperationspartner für die Region die Mobilität auf der Strecke Berlin-Spandau-Nauen gestalten.“

Daniel Euteneuer, DB InfraGO AG Personenbahnhöfe, Leiter Regionalbereich Ost: „Bahnhöfe sind die Visitenkarten einer Gemeinde. Der über 70 Meter lange Fußgängertunnel am Bahnhof ist nun mit regionalen Motiven farbenfroh, lebendig und einladend gestaltet. Ich freue mich, dass wir zusammen mit dem VBB und der Gemeinde Brieselang den Tunnel am Bahnhof durch die Kunst zu einem Hingucker machen können. Ich hoffe sehr, dass die Bürgerinnen und Bürger sowie unsere Reisenden viel Freude daran haben und die Gestaltung nicht wieder der sinnlosen Zerstörung anheimfällt, die wir leider zunehmend feststellen müssen.“

Stadt Nauen bekommt i2030-Sitzbankensemble am Bahnhofsvorplatz

Stadt Nauen bekommt i2030-Sitzbankensemble am Bahnhofsvorplatz

Nauen, 2. Dezember 2024

Gegenüber dem Ticket-And-More-Kiosk am Bahnhofseingang lädt ab sofort eine i2030-Sitzbank mit begrünten Pflanzkübeln zum Verweilen ein. Die Bank weist auf den geplanten Streckenausbau zwischen Berlin-Spandau und Nauen hin. Nauens Bürgermeister Manuel Meger begrüßt die Initiative der Länder Berlin und Brandenburg, Deutscher Bahn und VBB und wirbt als Botschafter für den Infrastrukturausbau in dem Ausbaukorridor.

Bis vor kurzem noch führte ein Trampelpfad vom Parkplatz zum Bahnhofseingang. Nun steht auf der gepflasterten Fläche ein Bankensemble und bietet eine Sitzgelegenheit für kurze Pausen. Mit solch kleinen Zwischenmaßnahmen will das Projekt „i2030 – Mehr Schiene für Berlin und Brandenburg“ über den kommenden Streckenausbau informieren.

Ziel der laufenden Planungen ist es, durch zusätzliche Gleise die Fern- und Regionalverkehre zu trennen, damit zukünftig mehr Züge auf der viel befahrenen Strecke zwischen Berlin und Hamburg unterwegs sein können und die Pünktlichkeit weiter verbessert wird. Der Prozess für die Planung, Finanzierung, Genehmigung und den Ausbau wird noch einige Jahre andauern. Bis zur Umsetzung sollen erste sichtbare Nutzungsangebote an den Stationen auf die kommenden Verbesserungen für die Fahrgäste hinweisen und die Akzeptanz für die Bauprojekte erhöhen. Dafür werden Gelder aus der CEF-Förderung, dem zentralen Förderinstrument der EU für den Ausbau von hochleistungsfähiger Infrastruktur in Europa, sowie der Länder Berlin und Brandenburg, bereitgestellt.

Die Bank ist gleichzeitig ein erstes gemeinsames Projekt zwischen der Stadt Nauen und dem Projekt i2030. Als Botschafterkommune steht Nauen mit Bürgermeister Meger hinter den Plänen für den Streckenausbau und wirbt dafür, den geplanten Ausbau und die dafür zu führenden Dialoge zwischen den Beteiligten gemeinsam und konstruktiv anzugehen.

Bürgermeister Manuel Meger (Die Ländliche) sagte: „Die künftig verbesserte Schienenanbindung stellt in meinen Augen auch ein Stück verbesserter Lebensqualität für die Pendlerinnen und Pendler dar. Ein gleichmäßiger 20-Minuten-Takt der drei stündlichen Züge inklusiv einem RE8 als schnelle Verbindung nach Berlin nenne ich schon sehr komfortabel – verglichen mit der heutigen Situation, in der die Verteilung der drei Züge ungleichmäßig ist.“

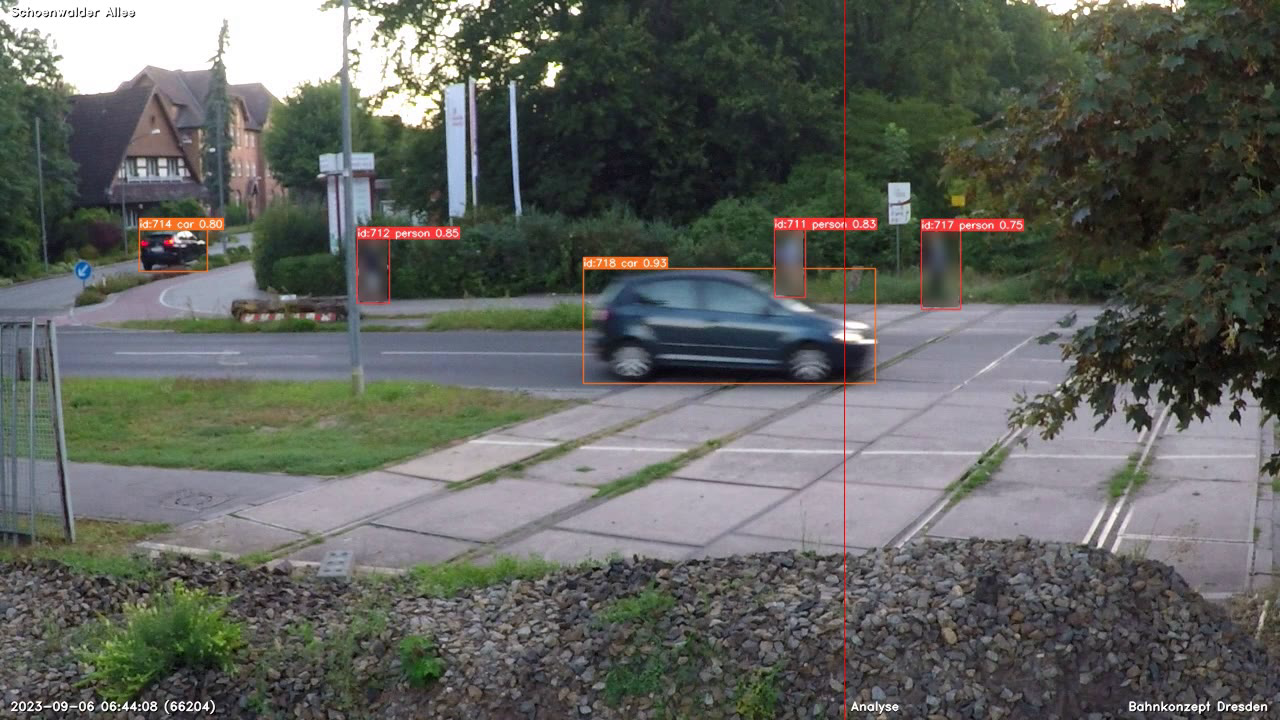

Verkehrszählung mittels KI an Bahnübergängen der S-Bahn-Verlängerung in das Falkenhagener Feld

Verkehrszählung mittels KI an Bahnübergängen der S-Bahn-Verlängerung ins Falkenhagener Feld

Berlin, 11. November 2024

Die Betrachtungen zum Ausbau der Bötzowbahn für eine Verlängerung der S-Bahn in das Falkenhagener Feld begannen Mitte 2023 und befinden sich derzeit in der Phase der Grundlagenermittlung. Die Grundlagenermittlung ist ein wichtiger Teil im Standard-Prozess für Bahnprojekte und bildet eine wichtige Basis für nachfolgende Planungsschritte. Hier werden unter anderem die Aufgabenstellung konkretisiert und Bestandsunterlagen aktualisiert.

Die Strecke der Bötzowbahn, auf der zukünftig S-Bahnzüge rollen sollen, verfügt über eine Vielzahl von Bahnübergängen. Von der Kreuzung der vierspurigen Falkenseer Chaussee bis hin zu dem Überweg am Waldweg im Spandauer Forst. Bei einem Ausbau der Strecke wollen die Projektpartner sicherzustellen, dass diese Kreuzungen auch zukünftig sicher durch alle Verkehrsteilnehmer mit geringst möglichen Beeinträchtigungen genutzt werden können. Als Grundlage für die Planung der zukünftigen Ausgestaltung der einzelnen Kreuzungen ist eine Bewertung des derzeitigen Verkehrsgeschehens notwendig.

Daher fanden im Zeitraum September 2023 bis Juni 2024 insgesamt acht Verkehrszählungen an den Bahnübergängen der Bötzowbahn statt. Durchgeführt wurden diese durch das Dresdner Ingenieurbüro Bahnkonzept in Zusammenarbeit mit der Havelländischen Eisenbahn (HVLE) als Betreiberin der Strecke.

Die Verkehrszählung erfolgte videobasiert und automatisiert, sodass mit geringen Aufwendungen eine hohe Genauigkeit erzielt werden konnte. Während des Zählzeitraums nahmen Kameras das gesamte Verkehrsgeschehen an den einzelnen Bahnübergängen auf. Gemäß den eisenbahnrechtlichen Bestimmungen geschah das über drei Werktage hinweg. Hierfür wurden die Kameras in einem speziell angefertigten Gehäuse mit einem Masten neben dem Bahnübergang platziert.

Die Videoaufnahmen erfolgten im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union und wurden ausschließlich für die Verkehrszählungen verwendet. Die Aufnahmen wurden hierbei automatisch durch eine Unkenntlichmachung aller erfassten Personen anonymisiert. Eine Erhebung personenbezogener Daten beziehungsweise eine Identifizierung von Personen fand nicht statt.

Auf Basis einer von Bahnkonzept speziell entwickelten Software wurden diese Aufnahmen dann in einem zweiten Schritt schnell und zuverlässig ausgewertet. Dieses KI-basierte Programm ist dabei nicht nur in der Lage die Anzahl kreuzender Verkehrsteilnehmer zu ermitteln, sondern auch die Zusammensetzung beziehungsweise den Modal Split des kreuzenden Verkehrs festzustellen. Unterschieden wurde hier gemäß Regelwerk für Bahnübergänge zwischen den folgenden Kategorien: Motorräder, PKW, LKW, Lastzüge, Fahrräder, Fußgänger, Eisenbahnfahrzeuge und sonstige Verkehrsteilnehmer.

Neben der Ermittlung der Verkehrsstärke in den verschiedenen Kategorien konnten die Zählvideos auch genutzt werden, um beispielsweise Rückstaus auf den Bahnübergängen oder mögliche Gefahrensituationen, wie sich begegnende Schulklassen auf dem Bahnübergang am Spekteweg zu erkennen. So können die Ergebnisse auch unabhängig von dem geplanten Streckenausbau zu einer Erhöhung der Verkehrssicherheit genutzt werden.

Im Anschluss an die Verkehrszählungen können nun anhand der Ergebnisse die Planungsvarianten für den Ausbau konkretisiert und mögliche Szenarien für den Weiterbetrieb der Kreuzungen erarbeitet werden. Diese bilden eine wichtige Grundlage für die fortschreitende Vorplanung. Ein Abschluss der Vorplanung ist derzeit für Ende 2025 angestrebt.

i2030-Projekt Berlin-Spandau – Nauen: Aktueller Projektstand April 2024

i2030-Projekt Berlin-Spandau – Nauen Aktueller Projektstand, April 2024

Die Deutsche Bahn (DB) hat im Auftrag der Länder Brandenburg und Berlin sowie in Abstimmung mit dem VBB zunächst Fahrplanuntersuchungen für mehrere Zielkonzept-Varianten durchgeführt.

Als verkehrliche Ziele wurden hierfür berücksichtigt:

Im Regionalverkehr

- Schaffung ausreichender Kapazitäten

- Einsatzmöglichkeit längerer Züge durch längere Bahnsteige

- gleichmäßige Taktverkehre sowie

- Entmischung schneller und langsamerer Verkehre

Für die S-Bahn

- Verlängerung zur Falkenseer Chaussee zur Feinerschließung des eng besiedelten Gebiets und

- Verlängerung nach Falkensee zur Kapazitäts- und Angebotssteigerung

Die Vorplanung (Planung gemäß HOAI – Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Leistungsphase 2) wurde in einer aus diesen Zielen abgeleiteten Infrastrukturvariante erstellt, die eine „Maximalvariante“ darstellt und folgende wesentliche Eigenschaften beinhaltet:

- Erweiterung des Fernbahnhofs Spandau um zwei zusätzliche Bahnsteigkanten auf der Südseite

- Viergleisigkeit der Fernbahn gemäß Deutschlandtakt mit Gleisen für „schnelle“ Verkehre außen und „langsame“ Verkehre innen

- S-Bahnverlängerung bis Falkensee mit Abzweig ins Falkenhagener Feld durch zwei zusätzliche S-Bahngleise auf der nördlichen Seite (insgesamt damit 4+2 Gleise)

Während der bisherigen Planungsphase haben themenbezogene fachliche Abstimmungen mit den Anliegerkommunen (Stadt Nauen, Gemeinde Brieselang, Stadt Falkensee, Bezirksamt Spandau) sowie den Gleisanschließern und Straßenbaulastträgern stattgefunden. Diese werden fortgesetzt.

Daneben wurde für den S-Bahnausbau eine erste überschlägliche NKU-Erstabschätzung (Nutzen-Kosten-Untersuchung) durchgeführt.

Ergebnisse der Planung

Es wurde identifiziert, welche Auswirkungen die Planung hat bzw. haben könnte und welche Konfliktpunkte sich daraus ergeben:

- Es bestehen Abhängigkeiten zwischen S-Bahn- und Fernbahnausbau zwischen Berlin-Spandau und Falkensee (im Rahmen einer Viergleisigkeit ist sowohl eine Variante mit 4 Gleisen Fern-/Regionalbahn ohne S-Bahn als auch eine Variante mit 2 Gleisen Fern-/Regionalbahn plus 2 Gleisen S-Bahn noch im Lösungsraum)

- Die Umsetzbarkeit der verkehrlichen Ziele stellt einen entscheidenden Baustein der Variantenentscheidung dar

- Eine S-Bahn zwischen Falkensee und Finkenkrug ist nach den NKU-Ergebnissen ausgeschieden, da kein volkswirtschaftlicher Nutzen nachgewiesen werden konnte; Finkenkrug wird damit variantenunabhängig weiter vom Regionalverkehr bedient werden

- Wichtige technische Fragen wurden identifiziert und einer ersten Bewertung unterzogen

- Es wurden drei Planungsabschnitte identifiziert, die separat voneinander umsetzbar sind bzw. wären. Abschnitt 1: Bahnhof Berlin-Spandau; Abschnitt 2: Berlin-Spandau – Falkensee; Abschnitt 3: Falkensee – Nauen

Es wurde erkannt, dass weitere Untersuchungen erforderlich sind.

Um mögliche Ausbauvarianten besser vergleichen und bewerten zu können, müssen auch Varianten mit geringerem Infrastrukturumfang einbezogen werden.

Im Rahmen von ergänzenden Trassierungsstudien werden folgende Varianten betrachtet:

- Varianten mit 4-gleisiger Fernbahn mit und ohne S-Bahnverlängerung sowie mit 2-gleisiger Bestands-Fernbahn + 2-gleisiger S-Bahnverlängerung zwischen Berlin-Spandau und Falkensee

- Falkensee bis Nauen mit 4-gleisiger Fernbahn

- Verschiedene Anordnungen der Fern- und Regionalverkehrsgleise für die „schnellen“ und „langsamen“ Verkehre

Ein wichtiger Meilenstein wurde bereits erreicht. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) hat bestätigt, dass der Ausbau des Streckenabschnitts zwischen Berlin-Spandau und Neustadt (Dosse) erforderlich ist, um die Ziele des Deutschlandtakts zu erreichen. Diese Ausbaumaßnahme ist deshalb in einem Projektbündel für den Deutschlandtakt enthalten, welches der Bund Ende 2023 in den „Vordringlichen Bedarf“ aufgenommen hat. Damit sind die Weichen gestellt, dass eine grundsätzliche Finanzierung der Ausbaumaßnahmen mit Bundesmitteln erfolgen kann.

Bislang sind die Länder Brandenburg und Berlin für den Abschnitt Berlin-Spandau – Nauen mit der Finanzierung von Planungsleistungen im Rahmen des i2030-Projekts in Vorleistung gegangen. Ziel ist es nun, die Fortführung des Projektes über das zwischen den i2030-Projektpartnern vereinbarte Vorgehen hinaus gemeinsam mit dem Bund zu verankern. Diese weiteren Schritte befinden sich in Abstimmung.

Hierzu gehört auch, dass die Projektergebnisse aus i2030 in das vom Bund zu finanzierende Ausbauprojekt überführt werden und im Verlauf die umzusetzende Ausbauvariante gemeinsam festzulegen ist.

Eine umfassende weitere Information über den Projektstand wird erfolgen, sobald Klarheit über die Finanzierungssituation besteht und das grundsätzliche Umsetzungskonzept steht. Update Januar 2026: Es ist beabsichtigt, im Jahr 2026 Anliegerkommunen und Öffentlichkeit über den Planungsstand und das weitere Vorgehen zu informieren.

Die i2030-Projektpartner bei der Stadtverordnetenversammlung in Falkensee. Ein Fazit.

Die i2030-Projektpartner bei der Stadtverordnetenversammlung in Falkensee. Ein Fazit.

Am 24. April 2024 waren die i2030-Projektpartner zu Gast bei der Stadtverordnetenversammlung in Falkensee, um den aktuellen Projektstand und das geplante zukünftige Fahrplankonzept für den Ausbaukorridor Berlin-Spandau – Nauen vorzustellen. Nach einer Präsentation zum Sachstand standen Vertreterinnen und Vertreter der Länder Brandenburg und Berlin, der DB InfraGO und des VBB für Fragen der Anwohnenden und Abgeordneten zur Verfügung.

Im Fokus der Nachfragen lag die zukünftige Bedienung der Station Seegefeld (sowie Albrechtshof) allein durch die S-Bahn und nicht mehr durch den Regionalverkehr. Die Projektpartner wollen neben der Schaffung von weiteren Gleisen für den Fern- und Nahverkehr zusätzlich auch die S-Bahn über Berlin-Spandau hinaus ins Falkenseer Feld und nach Falkensee verlängern.

Was spricht aus Sicht der i2030-Partner für die Planung der S-Bahnverlängerung nach Falkensee:

Die i2030-Projektpartner sind überzeugt, dass nur mit der Verlängerung der S-Bahn über Spandau hinaus ein zukunftsfähiges Nahverkehrsangebot für die Region geschaffen werden kann. Die Züge des Regionalverkehrs sind heute schon voll. Eine Verdichtung der Takte im Regionalverkehr ist mit dem bestehenden Schienennetz nicht umsetzbar. Mit der Verlängerung der S-Bahn nach Falkensee wird erreicht:

- Entlastung der Regionalverkehre, indem die Halte Seegefeld und Albrechtshof künftig von der S-Bahn bedient werden

- Bau zweier zusätzlicher Stationen „Nauener Straße“ und „Klosterbuschweg“ zur weiteren Naherschließung der eng besiedelten Bereiche im Bezirk Spandau per Schiene

- Schaffung vieler neuer attraktiver Direktverbindungen für die Fahrgäste

- Anbindung der Stationen im 10-Minuten-Takt der S-Bahn

- Fahrzeitverkürzungen u. a. unter Einsatz von Express-S-Bahnen, die zwischen Spandau und der Berliner Innenstadt nicht an allen Stationen halten; dem stehen bei wenigen Verkehrsrelationen geringe Fahrzeitverlängerungen gegenüber

- Beschleunigung der Regionalverkehre nach Falkensee, Finkenkrug, Brieselang, Nauen und darüber hinaus durch den Entfall von Zwischenhalten

- Schaffung einer zweiten, unabhängigen Schienenverkehrsanbindung zur Erhöhung der Robustheit des Angebotes, wie bereits an anderen Außenästen der Berliner S-Bahn erfolgreich umgesetzt

- Förderung neuer Mobilitätsketten, u.a. per Bike&Ride, durch zukünftige Umfeldgestaltung an den Verkehrsstationen

Bei der Planung haben wir als Perspektive die nächsten Jahrzehnte im Blick, denn Schienenausbau ist als langfristige Strategie angelegt. Grundlage der Planungen sind u. a. die Nahverkehrspläne der Länder.

Welche Bedenken wurden in der Stadtverordnetenversammlung in Falkensee zu den Plänen geäußert:

Während ein Großteil der Fahrgäste vom Ausbau profitiert und neue Potenziale für den Umstieg auf den ÖPNV gewonnen werden, nehmen die Projektpartner auch die innerhalb der Stadtverordnetenversammlung aufgeworfenen Punkte sehr ernst.

Es wurden durch die Stadt Falkensee neue Flächen für Park&Ride im Bahnhofsbereich von Seegefeld zur Verfügung gestellt. Hiermit wurde das Ziel verbunden, Autoverkehr von der Station Falkensee, und damit der unmittelbaren Falkenseer Innenstadt, zu verlagern. Bei einer Bedienung der Station Seegefeld allein durch die S-Bahn gibt es Befürchtungen, dass die Fahrgäste wieder auf die Station Falkensee zurückwandern, um mit dem Regionalverkehr schneller in die Innenstadt zu kommen.

Weiterhin hat die Stadt Falkensee in den Aufbau eines noch 2024 zu eröffnenden Schwimmbades im direkten Umfeld der Station Seegefeld investiert. Um das Bad zu erreichen, müssten Fahrgäste von Zugangsstellen die westlich des Bahnhofs liegen, zunächst mit dem Regionalverkehr bis Falkensee fahren und dort in die S-Bahn umsteigen, um an ihr Ziel zu gelangen. Dies wird als unbequem und zeitaufwändig bewertet.

Dem stehen jedoch erhebliche Fahrzeitgewinne für Fahrgäste gegenüber, die ebenso von Punkten westlich von Falkensee kommen, die jedoch nicht nach Albrechtshof oder Seegefeld wollen, sondern weiter nach Berlin-Spandau oder in die Berliner Innenstadt.

Wichtig bleibt festzuhalten, dass die Stationen Seegefeld und Albrechtshof weiterhin durch den Regionalverkehr bedient werden, solange die S-Bahn nicht bis Falkensee verlängert ist.

Die Informationen zum Projektstand können im Detail in der am 24.04.2024 bei der Stadtverordnetenversammlung in Falkensee gezeigten Präsentation nachgelesen werden. Hier geht es zum Download.